3D図形をつくってみよう〜実践編1〜

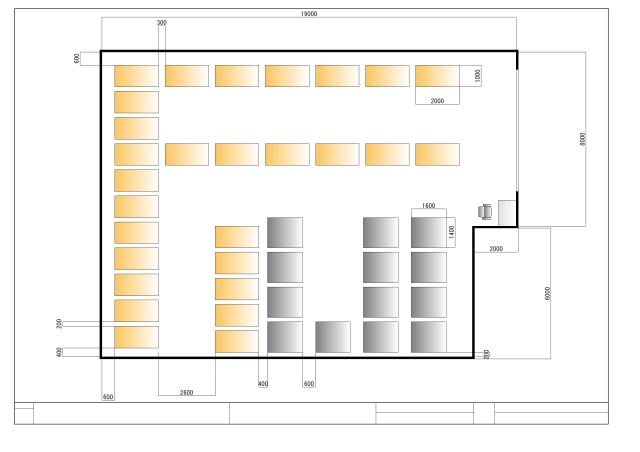

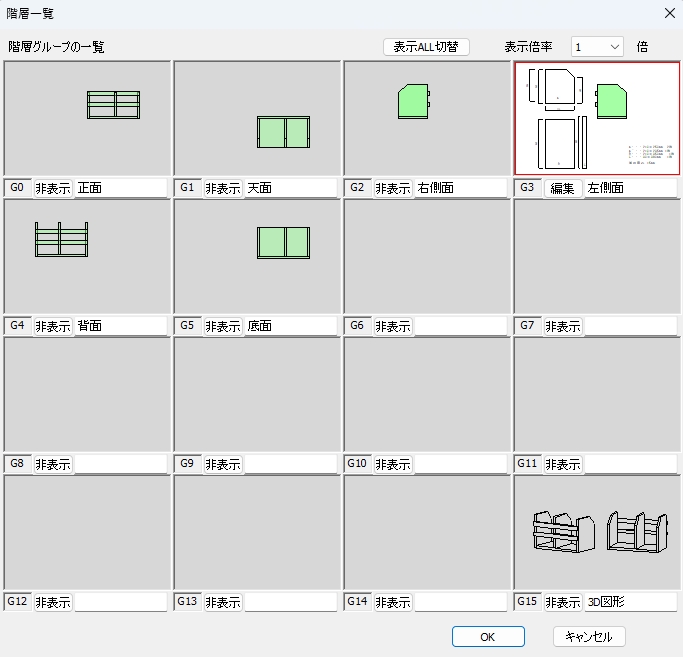

1.説明動画にあった本立ての作成です。「ファイル」「サンプルファイルを開く」「日曜大工2-3D」を開いて画面右の階層のGpを押して 、階層GP15を編集

、階層GP15を編集 にして、

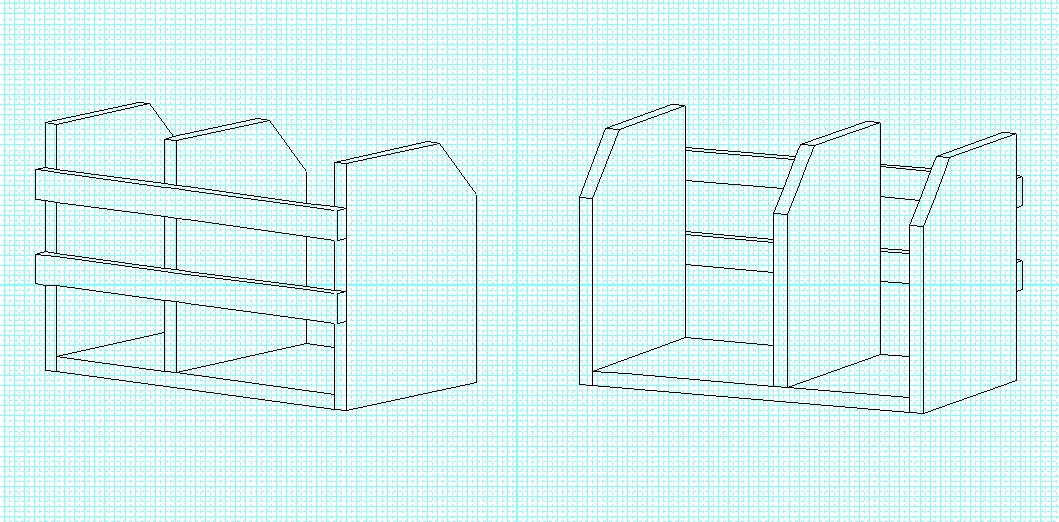

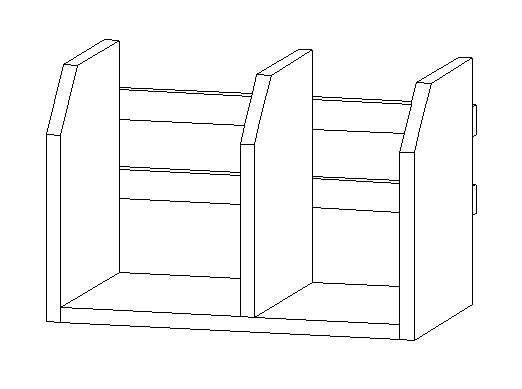

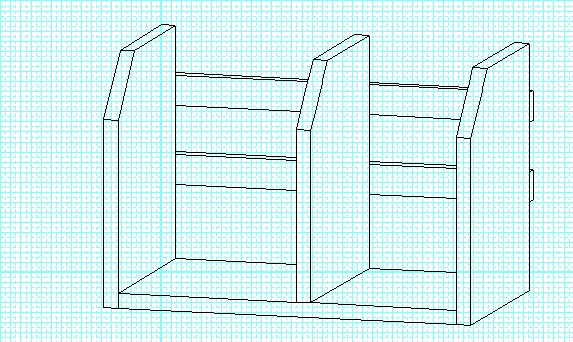

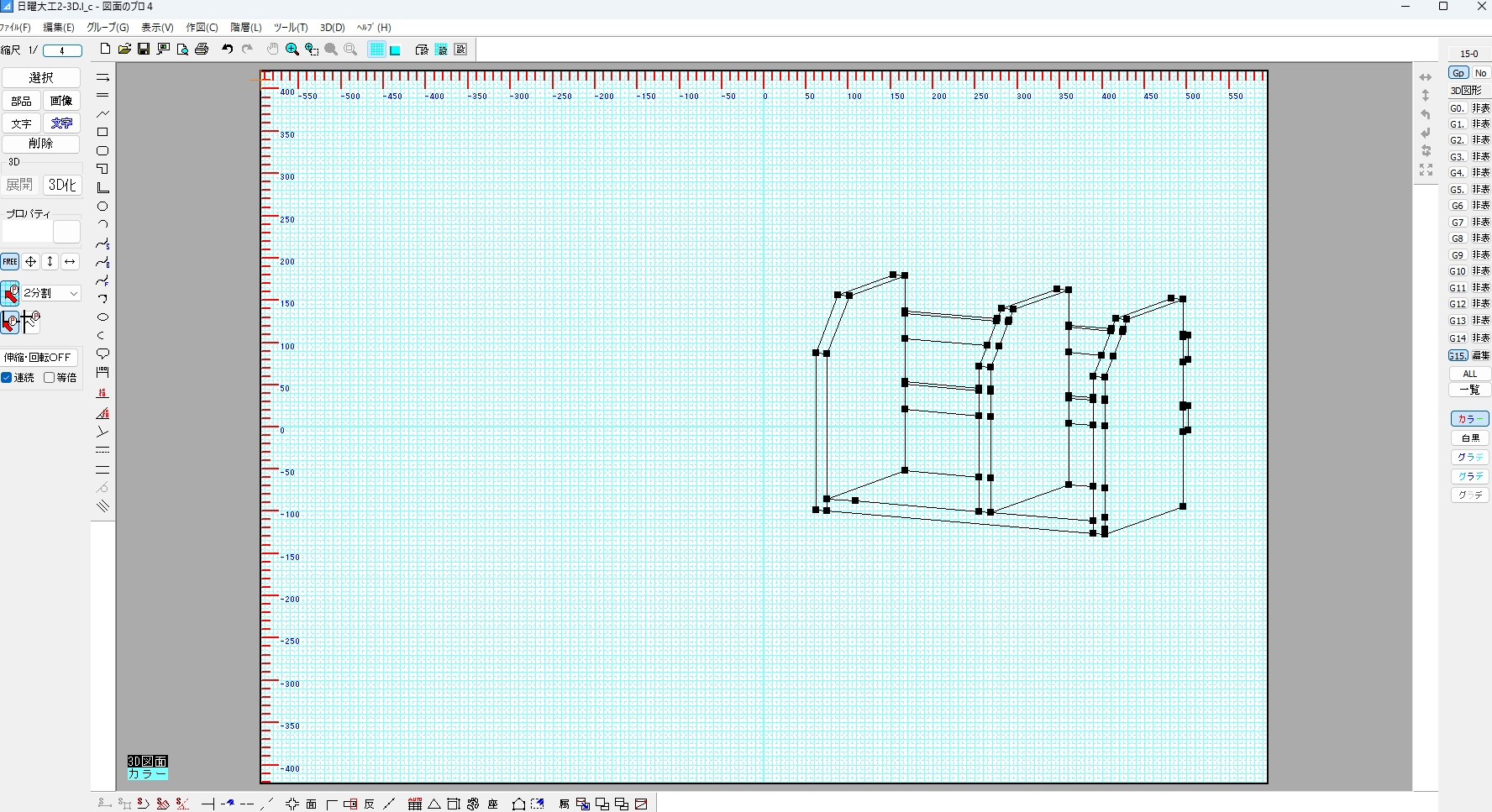

まずは出来上がりをご覧ください。「一覧」

にして、

まずは出来上がりをご覧ください。「一覧」 から各方向がどのようになっているか確認してください。

から各方向がどのようになっているか確認してください。

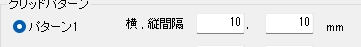

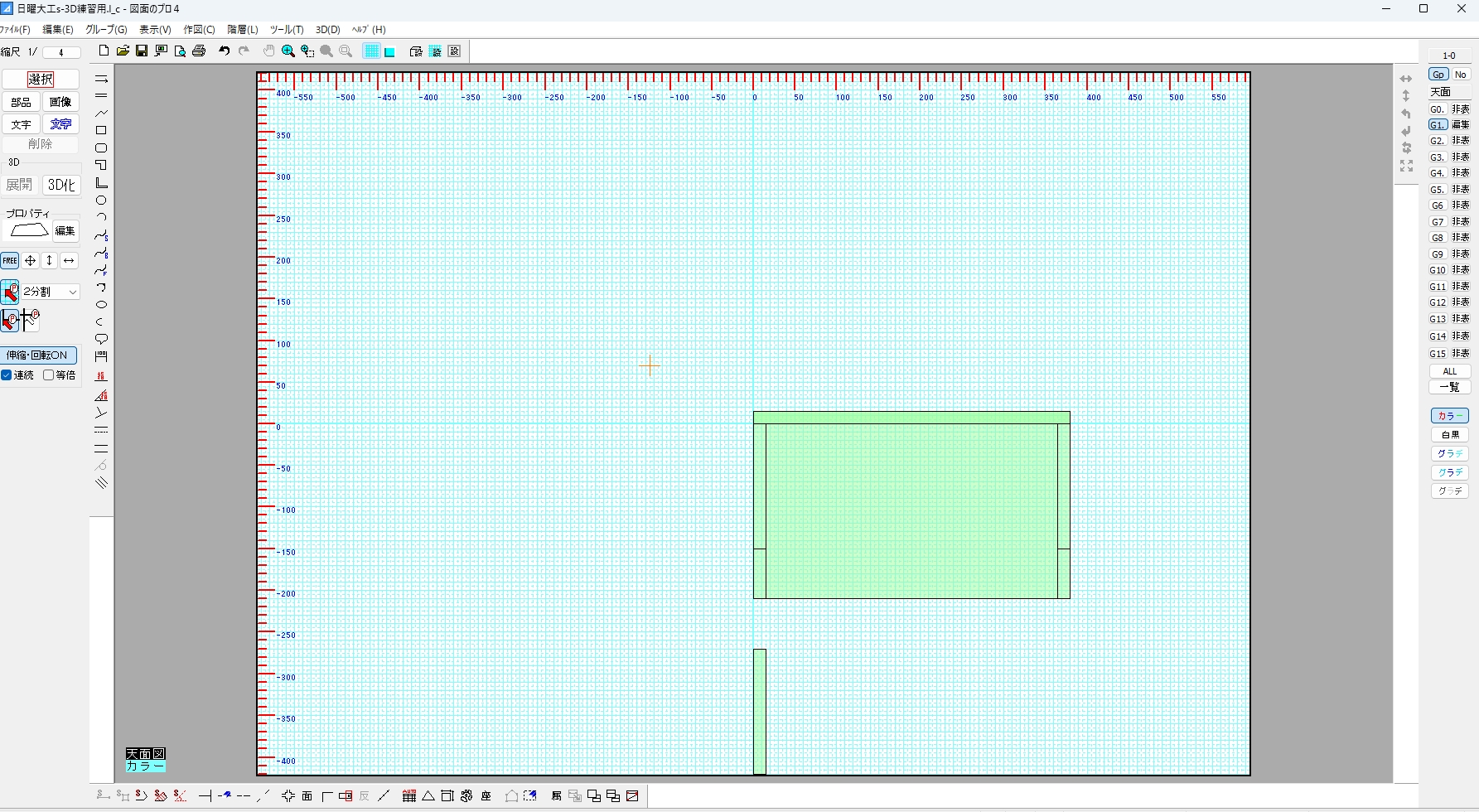

2.では作成してみましょう。「ファイル」「サンプルファイルを開く」「日曜大工2-3D練習用」を開いてください。

縮尺やグリッド間隔などがセットされてますが、今後の作図では準備しないといけませんので改めてセットする練習をします。

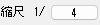

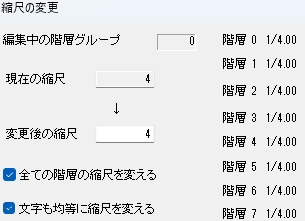

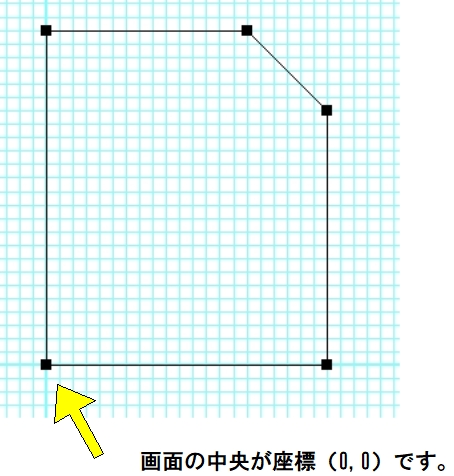

画面左上の「縮尺」 を押して下図のようにすべての階層の縮尺を1/4にしてください。

を押して下図のようにすべての階層の縮尺を1/4にしてください。

次に「ツール」「グリッド間隔の設定」 でグリッド間隔を10mmにします。これで1分割1cm単位で作図できます。

でグリッド間隔を10mmにします。これで1分割1cm単位で作図できます。

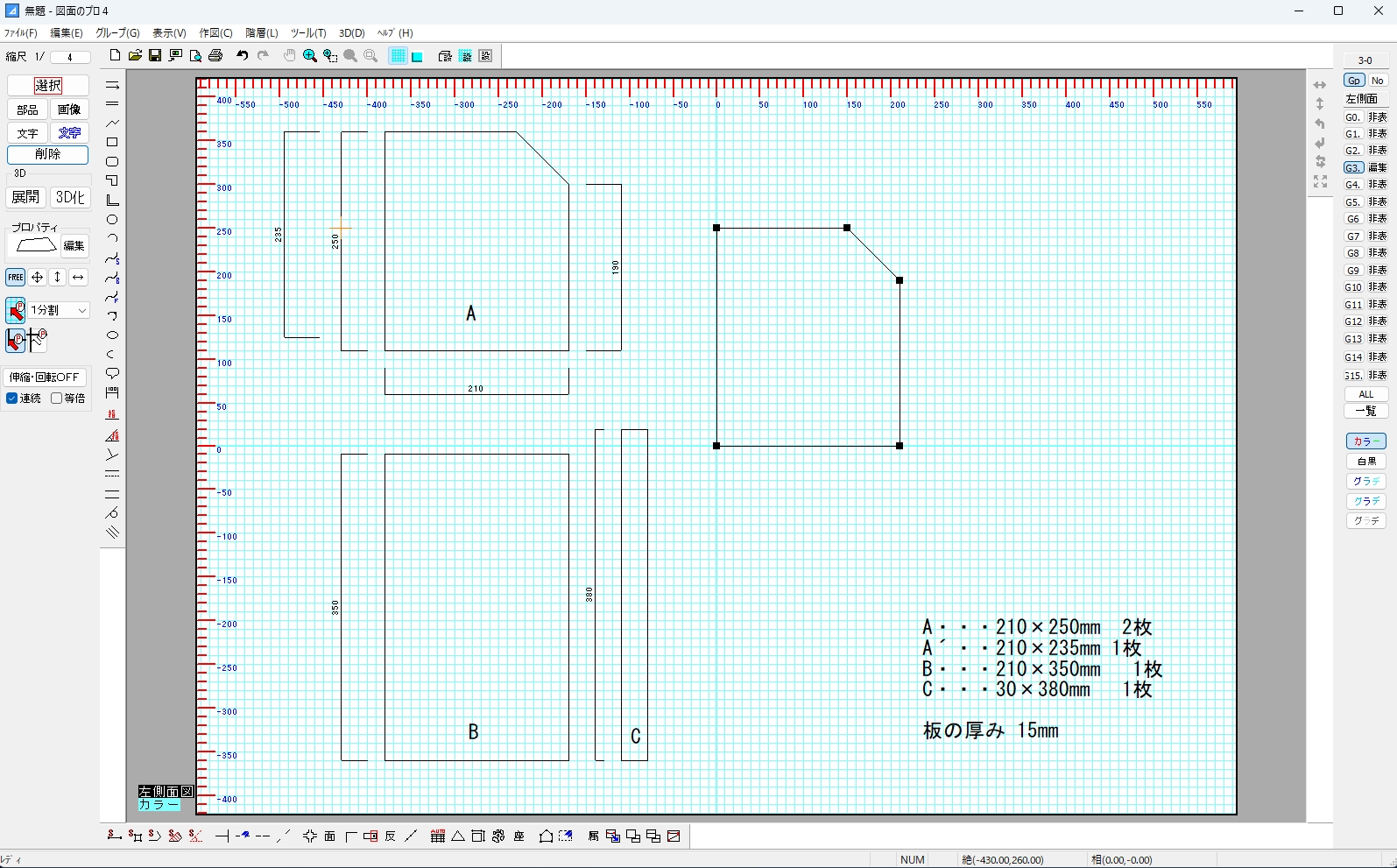

作図は左側面から行います。作図は多角形のあるところから作図していきます。編集Gpを3 にしてください。

にしてください。

グリッドを利用して作図していきます。(グリッドを利用するとサイズがグリッドの間隔にピッタリでないと作図できません)

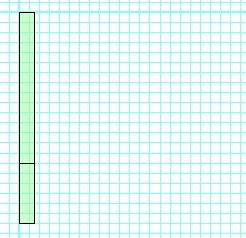

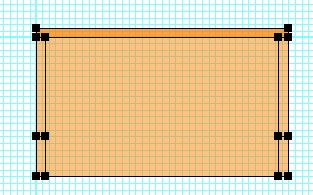

多角形の左下が座標(0,0)の位置(画面の中心)になるよう作図します。

「作図」「多角形」 でグリッド吸着を利用してAの図形を描いてください。

でグリッド吸着を利用してAの図形を描いてください。

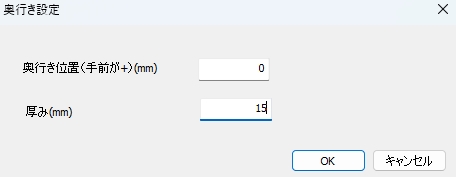

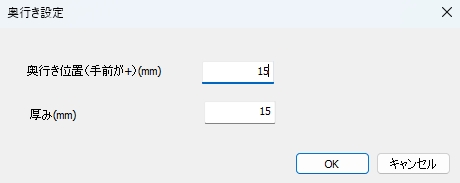

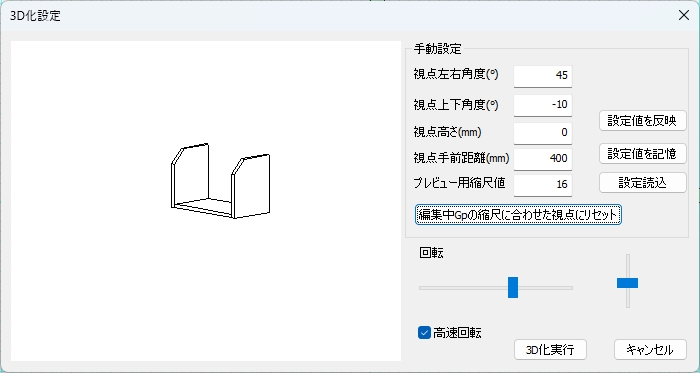

選択状態になっているので、 を押して厚み15mmで全方向自動作成します。

を押して厚み15mmで全方向自動作成します。

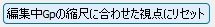

で3Dが下図ようになっているか確認します。

で3Dが下図ようになっているか確認します。

「編集中Gpの縮尺の合わせた視点にしてリセット」 を押してください。

を押してください。

まだ3Dを作成せずに「キャンセル」を押します。

失敗した場合は元に戻す か削除

か削除 してやり直してください。

してやり直してください。

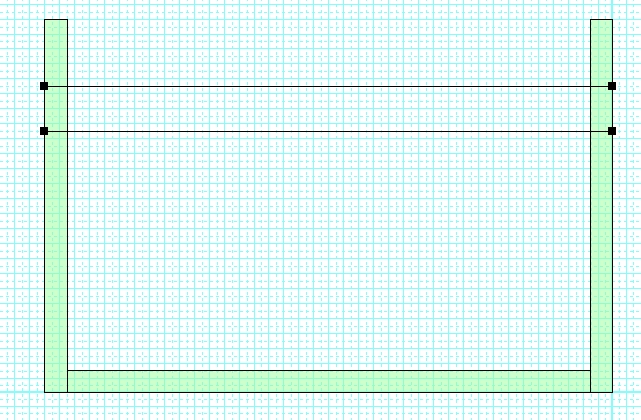

3.天面に移行します。階層をGP1を編集 にしてください

にしてください 。

。

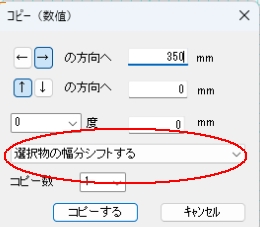

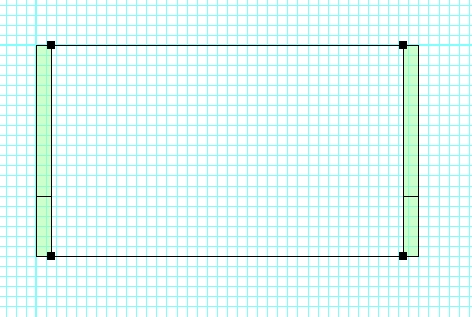

選択 で範囲選択し(単一の選択でもできますが、作業をわかりやすくするためコピーするものを複数選択します)、右クリック「コピー(数値)」で「選択物の幅分シフトする」にして底板の幅350mm右にコピーします。

で範囲選択し(単一の選択でもできますが、作業をわかりやすくするためコピーするものを複数選択します)、右クリック「コピー(数値)」で「選択物の幅分シフトする」にして底板の幅350mm右にコピーします。

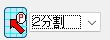

グリッドの分割を2分割 にします。

にします。

グリッドが細かいので作図していくにあたって充分にズーム で拡大します。

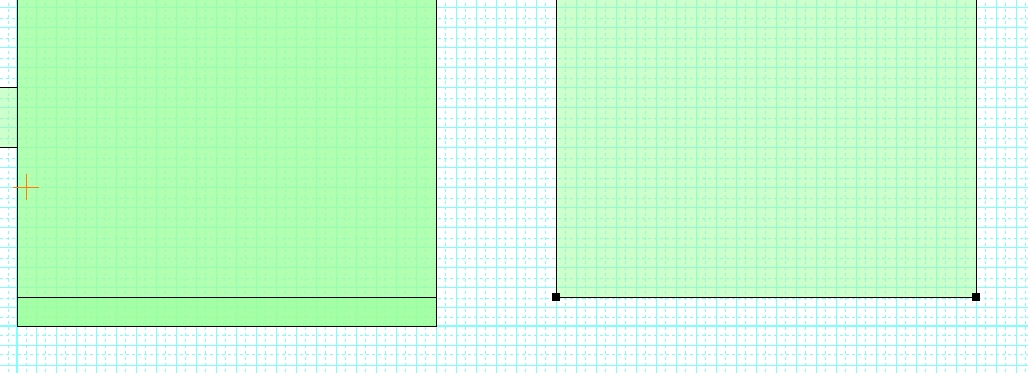

「作図」「四角形」

で拡大します。

「作図」「四角形」 で図のように四角形を描いて3D展開

で図のように四角形を描いて3D展開

で確認します。

で確認します。

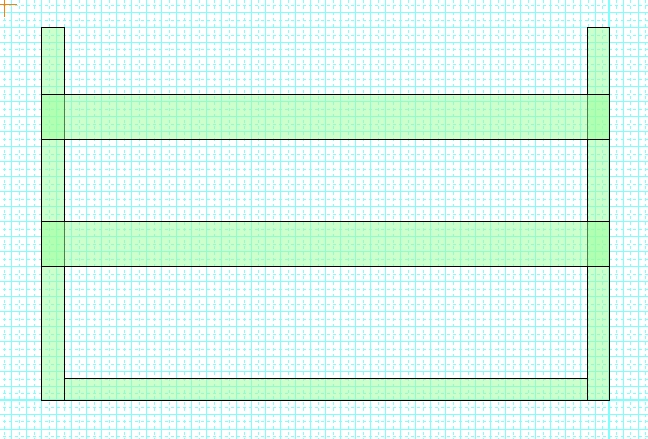

4.背面に移行します。階層GP4 を編集にしてください。

を編集にしてください。

四角形 で任意の高さ(サンプルでは30mm)で補助板を作図します。厚み、奥行き共に15mmです。

で任意の高さ(サンプルでは30mm)で補助板を作図します。厚み、奥行き共に15mmです。

下にもう一つ補助板を付けます。同じのを作成する、右クリック「コピー(数値)」でコピーしてから移動する。右クリック「コピー」して移動する

(コピーするとグリッドから外れますので。線吸着 をONにしてください)。どの方法でもかまいません。

をONにしてください)。どの方法でもかまいません。

で「3D化実行」で出力します。仕切り版がなければ完成です。

で「3D化実行」で出力します。仕切り版がなければ完成です。

ここから操作の勉強も兼ねて仕切り版をつけてみます。

3D化した図面は一旦範囲選択から削除 してください。

してください。

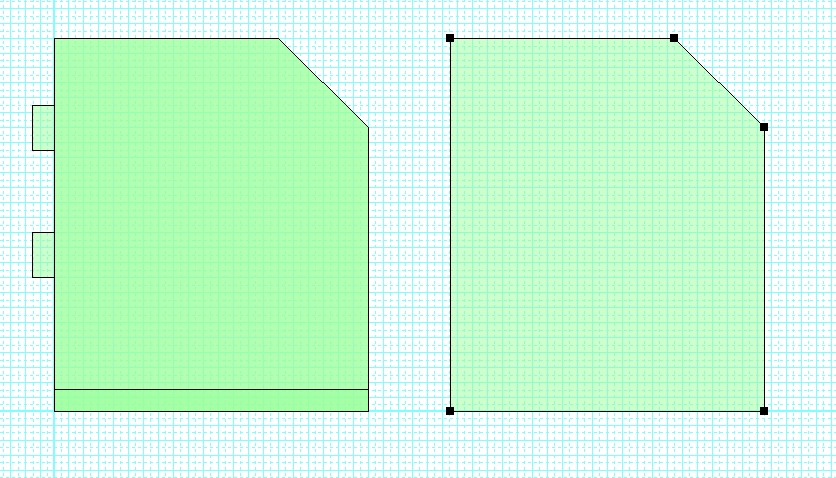

5.左側面に移行します。編集Gp3にして、最初に作った多角形をコピーして横に配置します。選択

して右クリック「コピー」、

線吸着ON

して右クリック「コピー」、

線吸着ON で移動させるとできます。

で移動させるとできます。

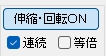

画面左下の「伸縮回転」 をONにします。図形の下の部分をドラッグして15mm上にずらします。ずらしたら伸縮回転はOFFにします。

をONにします。図形の下の部分をドラッグして15mm上にずらします。ずらしたら伸縮回転はOFFにします。

(伸縮を使用する場合は必ず多角形で作図していれば、多角形の階層で行ってください。四角形だけの場合はどの方向でも問題ありません)

6.天面編集G1p にします。

にします。

画面からはみ出ています。こういう時は縮尺を1/6に変えて 見えるようにして作業します。

見えるようにして作業します。

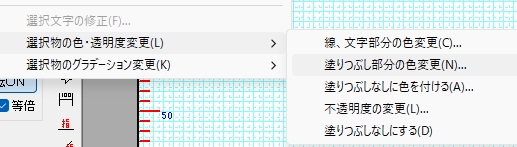

ここで色をわけてみましょう。デフォルトで薄い緑になりますが、個別に色を変える事が出来ます。

色の変更方法は従来の「図面のプロ」の機能と同じで、「プロパティ」か「編集」「選択物の色・透明度変更」です。

本立てを範囲選択 し、「編集」「選択物の色・透明度変更」「塗りつぶし部分の色変更」をします。

し、「編集」「選択物の色・透明度変更」「塗りつぶし部分の色変更」をします。

ついたてを選択 して移動させます。

して移動させます。

完成したので3D化作成 で角度を決めて15-0に出力します。

で角度を決めて15-0に出力します。

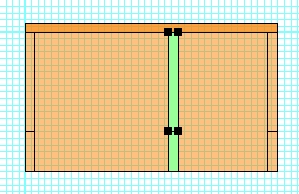

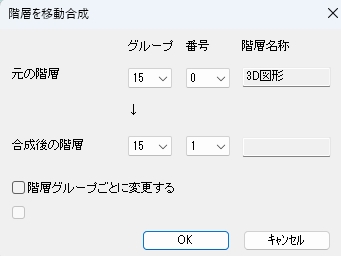

後ろからのショットも掲載させたいですね、このまま出力しては重なるので、出力したものを「階層」「階層の移動合成」で15-0にあるものを15-1に移動させて 、編集の階層番号を15-1にするので、

Noをクリックして、1を編集にします

、編集の階層番号を15-1にするので、

Noをクリックして、1を編集にします 。範囲選択して右側に移動させます。

。範囲選択して右側に移動させます。

再び3D化作成 で後ろからの図面を15-0に出力させて編集の階層番号を0

で後ろからの図面を15-0に出力させて編集の階層番号を0 にして左に移動すると完成です。

にして左に移動すると完成です。