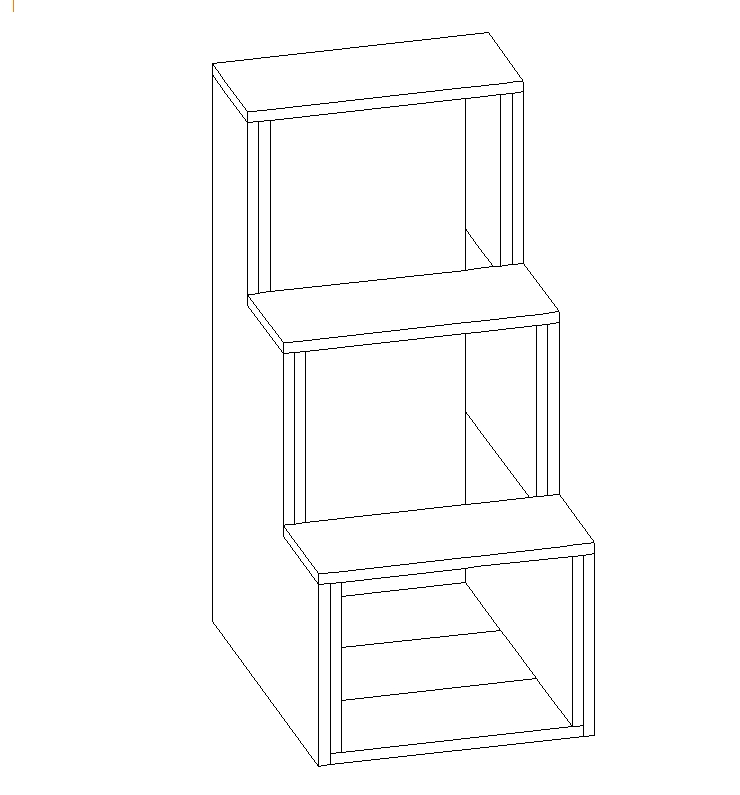

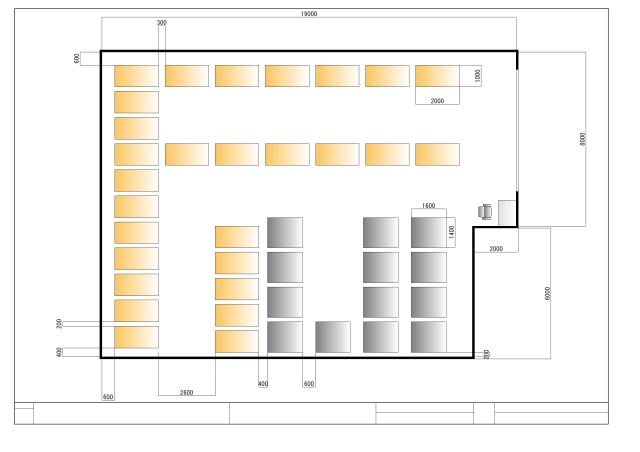

3D図形をつくってみよう~実践編2~

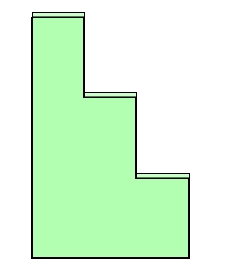

1.踏み台の作成です。「ファイル」「サンプルファイルを開く」「日曜大工3-3D」を開いて画面右の階層のGpを押して 、階層GP15を編集

、階層GP15を編集 にして、

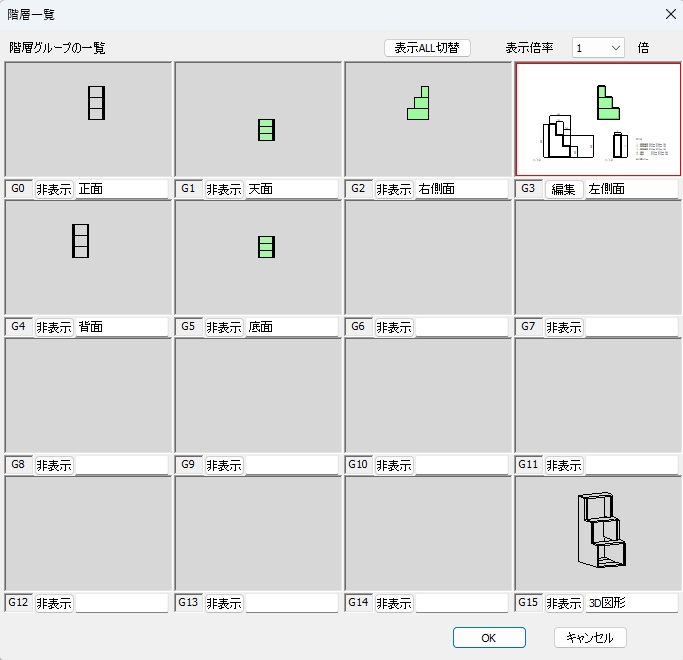

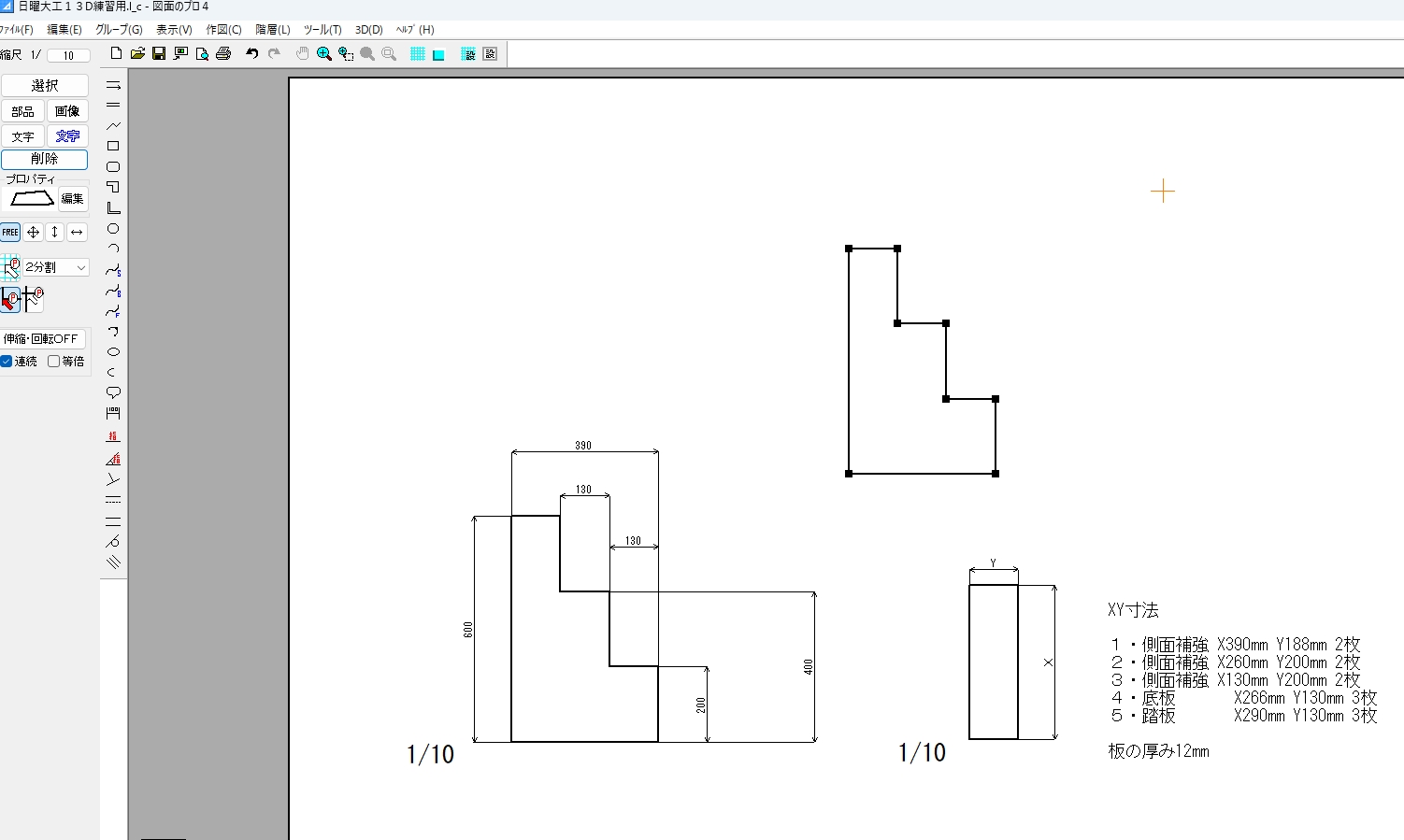

まずは出来上がりをご覧ください。「一覧」から各方向がどのようになっているか確認してください。

にして、

まずは出来上がりをご覧ください。「一覧」から各方向がどのようになっているか確認してください。

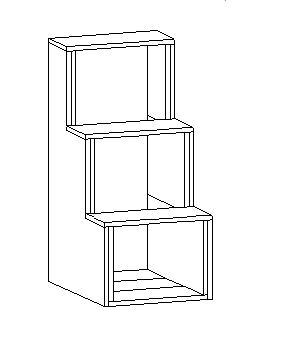

2.では作成してみましょう。「ファイル」「サンプルファイルを開く」「日曜大工3-3D練習用」を開いてください。

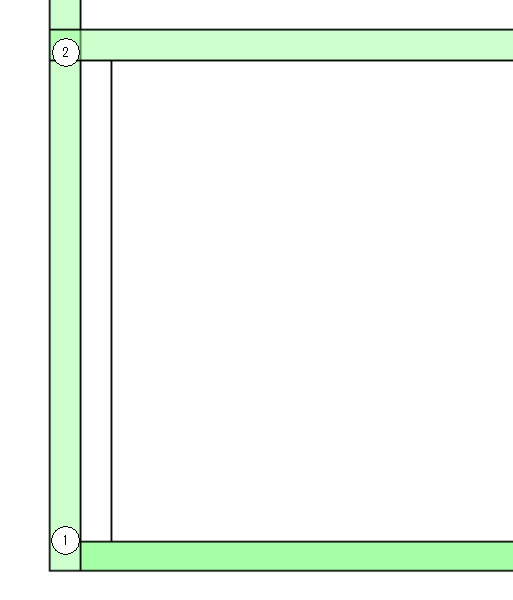

縮尺は1/10です。すでに平面図の図面はできています。これを利用します。編集階層Gpが3 を確認して、

「選択」

を確認して、

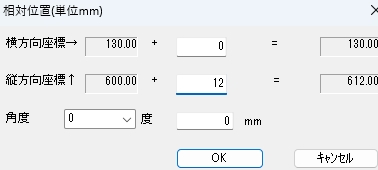

「選択」 で左下の階段状の図を選択状態にして右クリックから「コピー」、

「線吸着」

で左下の階段状の図を選択状態にして右クリックから「コピー」、

「線吸着」 をONにして中心点に左下が来るように移動します。

コピーした図形の左下をドラッグして中心にもってきたらグリッドは使用しないので「表示」「グリッドの表示」

をONにして中心点に左下が来るように移動します。

コピーした図形の左下をドラッグして中心にもってきたらグリッドは使用しないので「表示」「グリッドの表示」 のチェックを外してグリッドを非表示にしてください。

のチェックを外してグリッドを非表示にしてください。

選択して を押して厚み12mmで全方向自動作成します。

を押して厚み12mmで全方向自動作成します。 で3Dがこのようになっているか確認します。

で3Dがこのようになっているか確認します。

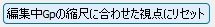

この図面は1/10の縮尺で作成しています。縮尺はいつでも切り替えられますが、「編集中Gpの縮尺の合わせた視点にしてリセット」 を押してください。

を押してください。

作図していくにあたって充分にズーム で拡大して行うと失敗が減ります。失敗した場合は元に戻す

で拡大して行うと失敗が減ります。失敗した場合は元に戻す か削除

か削除 してやり直してください。

してやり直してください。

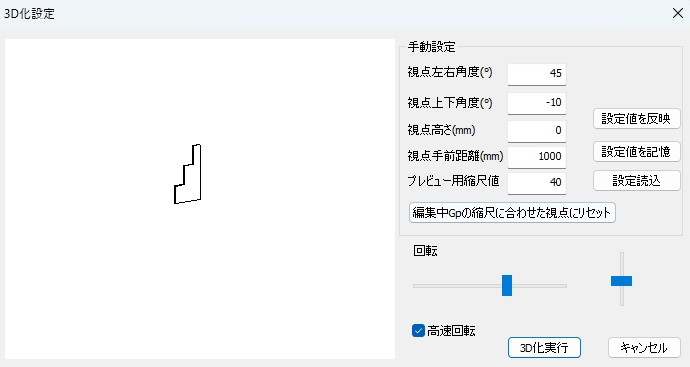

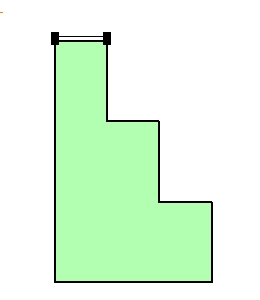

3.天面に移行します。階層をGP1を編集 にして範囲選択で選択状態にして(どちらの面単一の選択でも可能です)、右クリック「コピー(数値)」で右に278mmのところにコピーします(290mmの踏板から厚み12mm引いた位置)

にして範囲選択で選択状態にして(どちらの面単一の選択でも可能です)、右クリック「コピー(数値)」で右に278mmのところにコピーします(290mmの踏板から厚み12mm引いた位置)

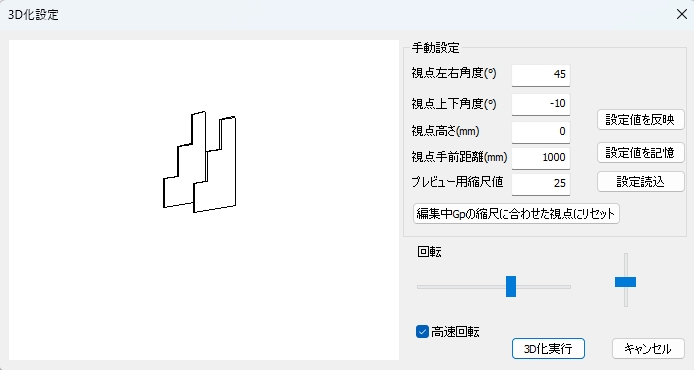

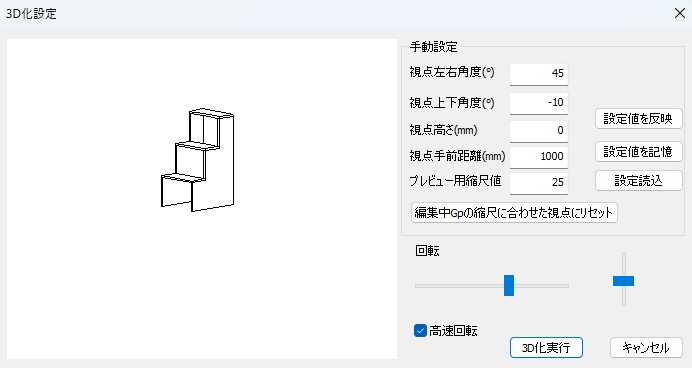

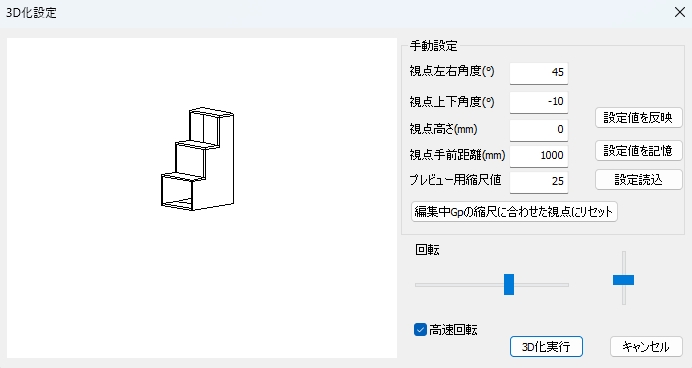

で確認です。プレビューが小さいのでプレビュー用縮尺値を25くらいにして「設定値反映」と「設定値記憶」をします。

で確認です。プレビューが小さいのでプレビュー用縮尺値を25くらいにして「設定値反映」と「設定値記憶」をします。

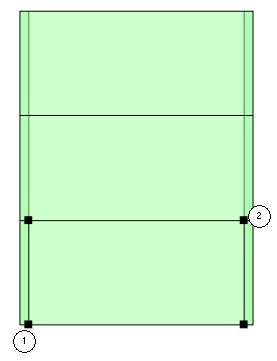

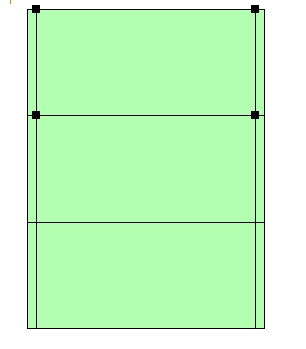

4.踏み板を作ります。編集階層を再びGP3の左側面に戻し 、「作図」「四角形」

、「作図」「四角形」 、線吸着がON

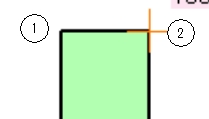

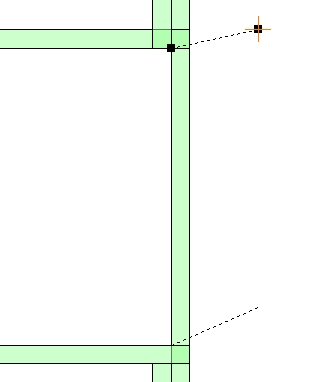

、線吸着がON を確認して下図の①を左クリックして②の上で「shift」ボタンを押しながら左クリックすると相対位置が出てきます。上に12mmでOKすると、高さ12mm

の四角形ができます(相対位置の代わりに「ツール」「自動図形作成」「寸法指定四角形」

を確認して下図の①を左クリックして②の上で「shift」ボタンを押しながら左クリックすると相対位置が出てきます。上に12mmでOKすると、高さ12mm

の四角形ができます(相対位置の代わりに「ツール」「自動図形作成」「寸法指定四角形」 でもできます)。

でもできます)。

で厚み290mmにします。これを右クリック「コピー」で残り2つのステップに配置します。

で厚み290mmにします。これを右クリック「コピー」で残り2つのステップに配置します。 で確認。踏み台っぽくなってきました。

で確認。踏み台っぽくなってきました。

(左側面から作成しましたが天面で作成してもかまいません。手前位置をそれぞれ612mm、412mm、212mmと高さと板厚みを考慮しなければならないですが作りやすい方向から作成してください。)

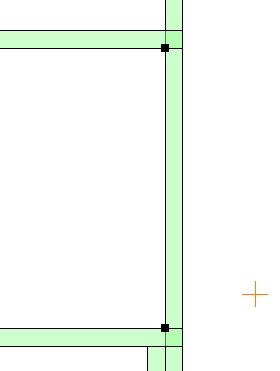

5.階層GP5にして底面を作ります 。「四角形」を①で左クリック、②は吸着しないので「交点吸着

。「四角形」を①で左クリック、②は吸着しないので「交点吸着 」をONにして左クリックして作成します。

」をONにして左クリックして作成します。

で12mmの展開をして、コピー(もしくはコピー(数値))で上に2つ配置します。

で12mmの展開をして、コピー(もしくはコピー(数値))で上に2つ配置します。

で確認します。踏み板の下面が見えてるので配置イメージがつかみにくいですので3Dプレビューで逐一出来上がりを確認するのがコツです。

で確認します。踏み板の下面が見えてるので配置イメージがつかみにくいですので3Dプレビューで逐一出来上がりを確認するのがコツです。

イメージとしてはほぼ出来上がりですが、踏み台としては補強したいので内部に板を追加します。

6.階層GP4の背面にします 。奥行き値と厚みを同じにして正面でもいいのです。今回は後ろから配置します。

。奥行き値と厚みを同じにして正面でもいいのです。今回は後ろから配置します。

「四角形」図の①を左クリック、②は吸着しないので交点吸着 を押して「shift」ボタンの相対位置で右に12mmで四角形を作ります。

を押して「shift」ボタンの相対位置で右に12mmで四角形を作ります。

厚み390mmで 自動展開してコピーしていき、それぞれ配置していくのですが、線吸着しないところは配置しにくいので、「直線」

自動展開してコピーしていき、それぞれ配置していくのですが、線吸着しないところは配置しにくいので、「直線」 を交点吸着

を交点吸着 でガイド線を引いておくとコピーした四角形

を移動して配置しやすくなります(コピー(数値)で254mm(板の厚みを考慮)してもかまいません)。

でガイド線を引いておくとコピーした四角形

を移動して配置しやすくなります(コピー(数値)で254mm(板の厚みを考慮)してもかまいません)。

(ガイド線(図は直線の線種を補助線にしたもの)を引いておけば線吸着 で吸着できるので作図しやすくなります)

で吸着できるので作図しやすくなります)

7.中段は厚み260mm、上段は130mmでそれぞれ配置します。踏み板の部分の下から配置するので下段より少し高くなるので注意してください。配置中に 確認するとよいです。

確認するとよいです。

(作る四角形を選択状態にしました。位置を注意してください)

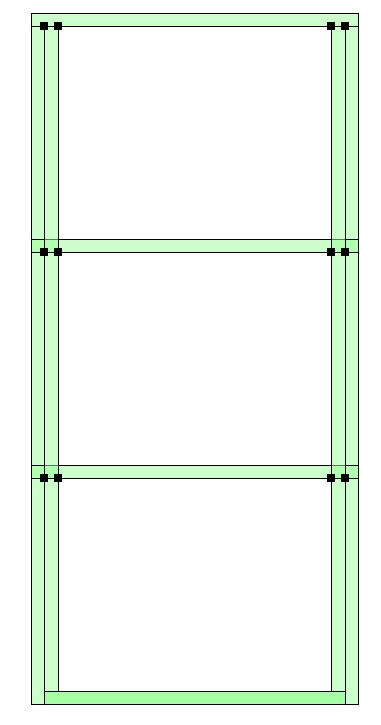

3Dを階層Gp15に配置させます。図が少し小さいので階層15のみを縮尺1/5にします 。「ツール」「図面中心点変更」で中央に寄せて完成です。

。「ツール」「図面中心点変更」で中央に寄せて完成です。