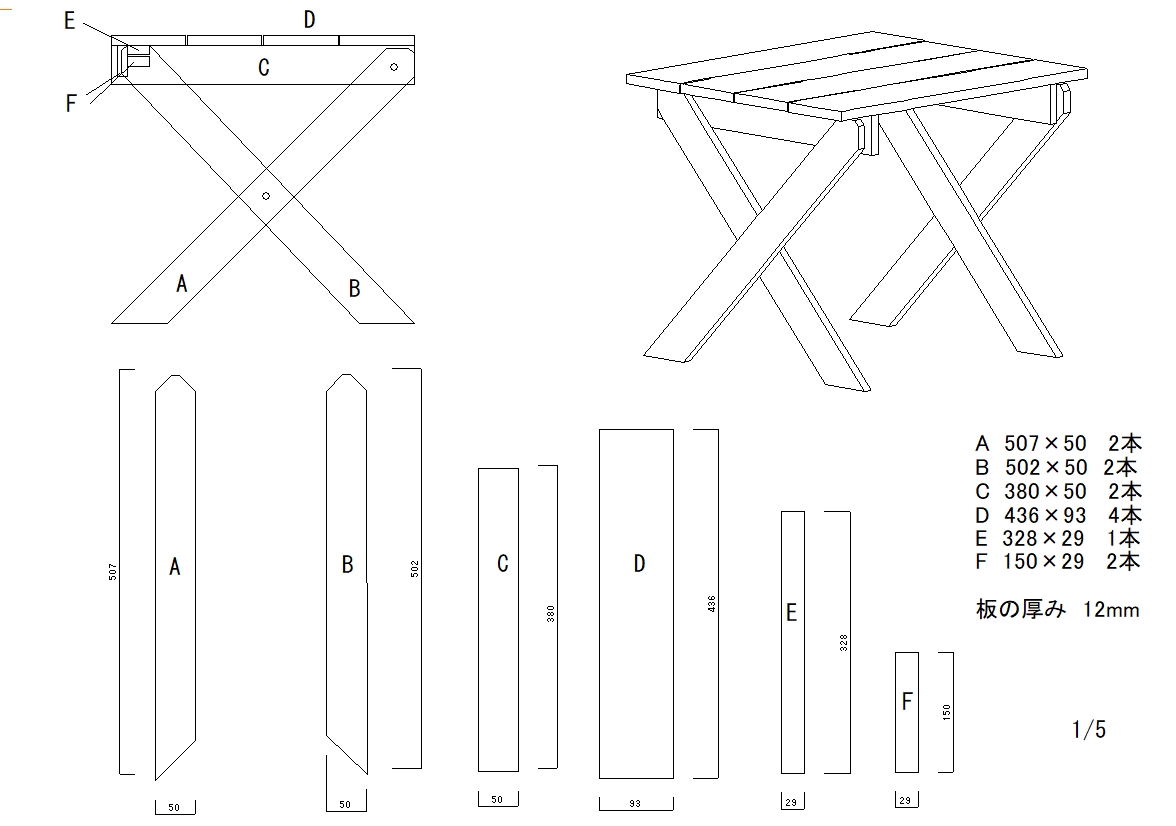

3D図形をつくってみよう〜実践編3〜

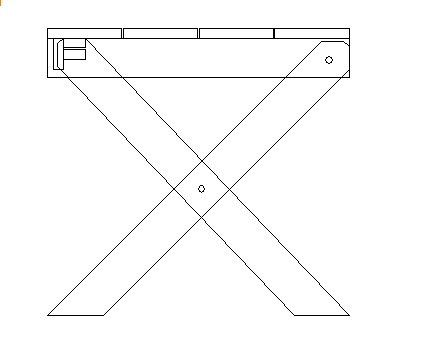

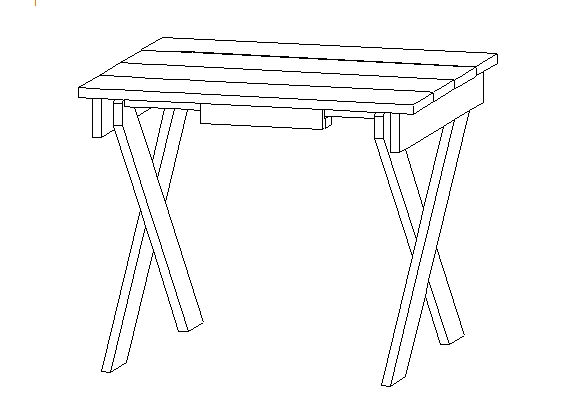

1.最後は折り畳み式屋外テーブルの作成です。「サンプルファイルを開く」「日曜大工4-3D」を開いてください。

「3D化」でどのような出来か確認できましたら、「日曜大工4-3D練習用」を開きます。2Dの設計図は階層6-0に作成してあります。

2Dの部分は従来の「図面のプロ」の機能で作成します。2D部分の作図を飛ばして3Dからの作成を見たい方はこちらをクリックしてください。

2.2Dの作成に主に使う機能は、線吸着 、交点吸着

、交点吸着 、相対位置(shift+左クリック)、

直線

、相対位置(shift+左クリック)、

直線 、長さ指定線

、長さ指定線 、角度指定線

、角度指定線 、

線伸縮

、

線伸縮 、寸法指定四角形

、寸法指定四角形 、分割線

、分割線 。主にこれらだけでほぼ作図できます。

。主にこれらだけでほぼ作図できます。

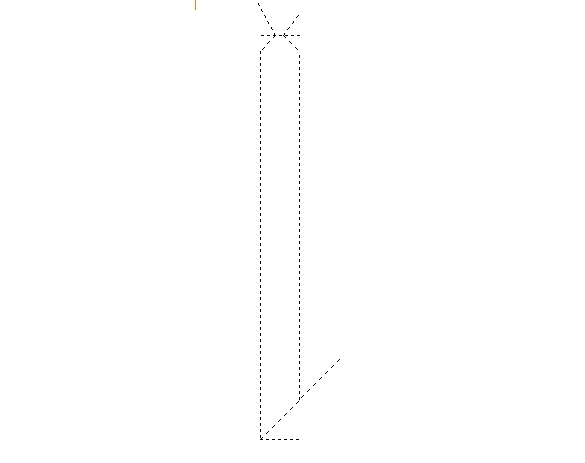

脚の部分(Aの板)を作成します。線吸着は常にONです。階層を0-0にして、「ツール」「自動図形作成」「寸法指定四角形」で縦507、横50の四角形を作り、右クリックで「多角形、連続線の単線化」をします

続けて右クリック「選択線種変更」で「補助線」にします。

直線の線種を補助線にして、左端をshiftクリックで相対位置で右に20mmにガイド線をひきます。線吸着するところをつけるだけなのでガイド線の長さと向きは任意です。

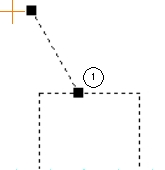

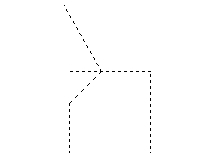

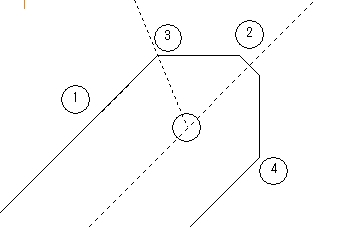

「作図」「線分作成」「角度指定線」で上の①から225度で左下に向けて線を引きます。「ツール」「線編集」「線伸縮」2回使用、あるいは「ツール」「変形」「包絡」で線を整えます。

反対側も同様に相対位置でガイド線を引き、角度指定線は315度で引いて線を整えます。

左下から45度の線を引いて線伸縮、これで脚の形はできました。

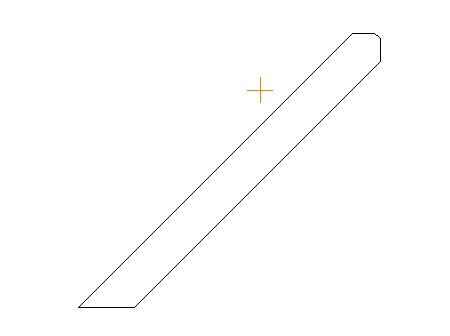

多角形 で線吸着を利用して脚をなぞり、右クリックより「グループ化」さらに右クリックで「他の角度の回転」で315度回転。

「ツール」「補助線全削除」で2の項で描いたガイド線を消します。これで脚Aの完成です。

で線吸着を利用して脚をなぞり、右クリックより「グループ化」さらに右クリックで「他の角度の回転」で315度回転。

「ツール」「補助線全削除」で2の項で描いたガイド線を消します。これで脚Aの完成です。

3.

さてここから回転軸と板に取り付ける位置決めです。これは現物合わせになることが多いでしょうが、設計してみます。

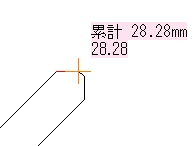

「ツール」「測定」「長さ累計」で下図の部分の長さを測ります。直線でマウス横に出てくる数字で測ってもいいです。

「長さ指定線」で測った数値(28.28mm)を左の線に沿って線を描きます(線吸着で①から②の方の端をクリック)

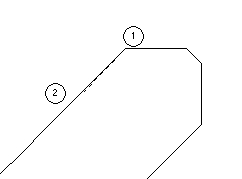

「作図」「線分作成」「分割線」で①②と③④の間2分割の線をひき、線伸縮すると軸の中心が得られます。「作図」「円」半径5mm固定で円を描きます

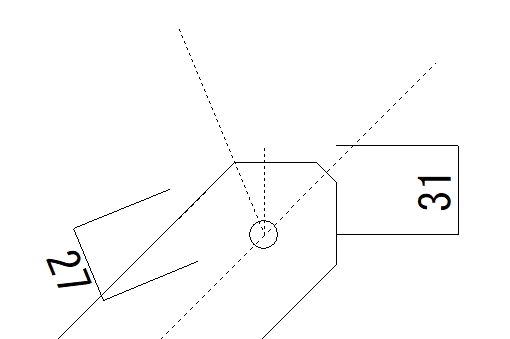

軸を回転して天板につっかえない位置に板に軸穴を取り付けます。半径27mmでクリアランス4mmとって円から上に31mmのところに板の上がくるとよいでしょう

「長さ指定線」で円の中心から31mm上にひきそこから右にマウス固定で横線、左端から上に線、交わったところ①が板の右上になります。

Cの板(380mm×50mm)を寸法指定四角形か相対位置で描きます。これで板に脚を取り付けました。

2Dの作図説明はここまでです。今まで説明した作図の方法は一例で、どの機能で作図してもかまいません。残りの部分は今までのように相対位置や線伸縮などを使用して描画してください。

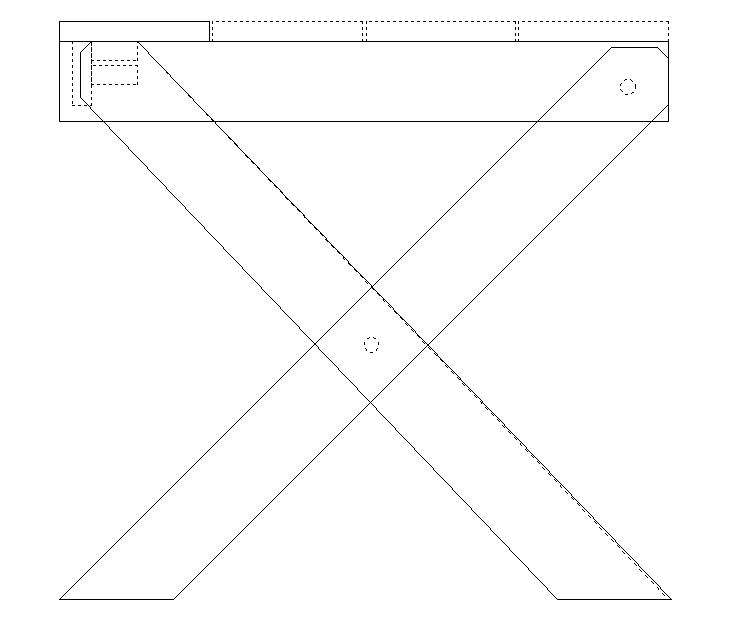

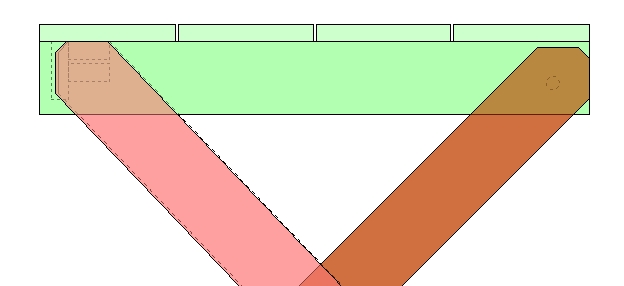

4.3Dの作図です。「1」で2Dの作図をされていない方は階層6-0にある左上の図を範囲選択し、「階層」「選択物の階層変更」で0-0に元図を残して移動します。図を中央に寄せます。

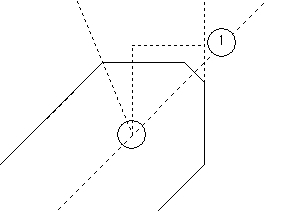

全体を選択し、右クリックから「選択線種変更」で補助線にして、「多角形」で脚の部分と板をなぞります。

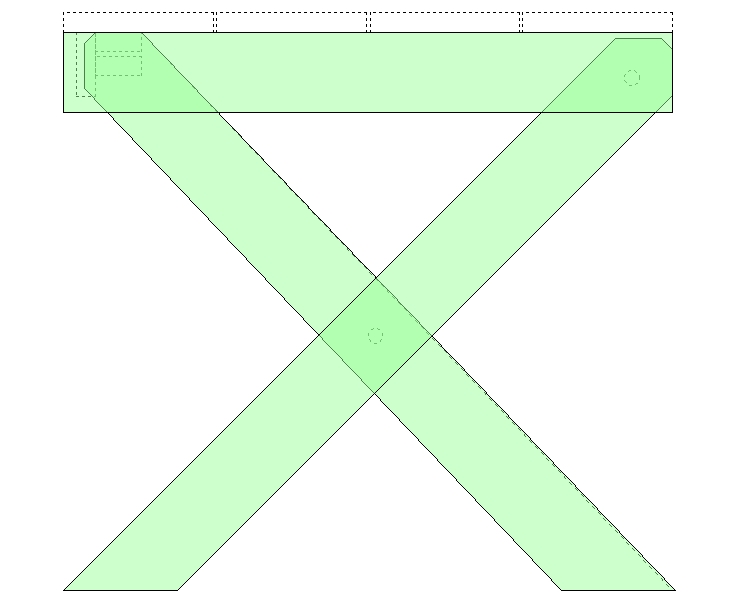

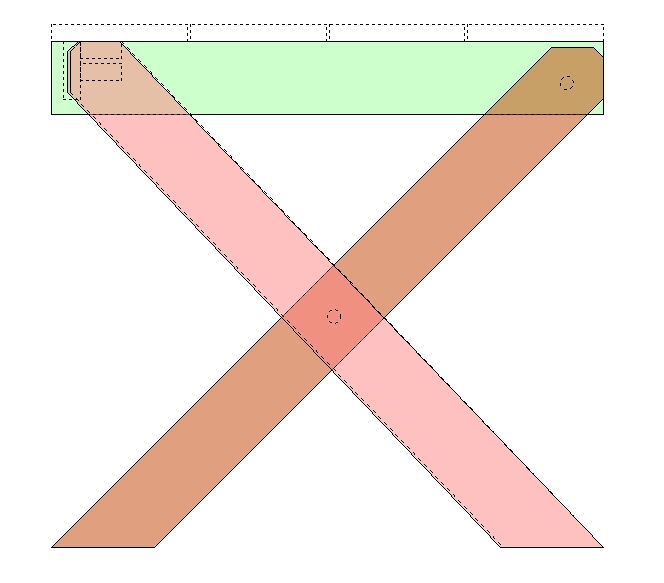

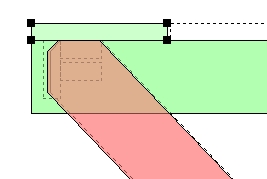

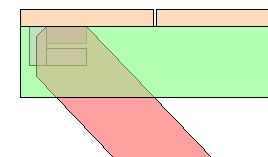

上の板を奥行き0mm、厚さ12mmで3D展開 します。次に右上から左下に伸びてる脚(Aの板)は奥行き-12mm、厚さ12mm、

左上から右下に伸びてる方の脚(Bの板)を奥行き-24mm、厚さ12mm。3D化

します。次に右上から左下に伸びてる脚(Aの板)は奥行き-12mm、厚さ12mm、

左上から右下に伸びてる方の脚(Bの板)を奥行き-24mm、厚さ12mm。3D化 で確認します。

で確認します。

ここでそれぞれの図形を選択して右クリック、「選択物のプロパティ」より中の色を変更します。作業しやすいように区別をつけます。

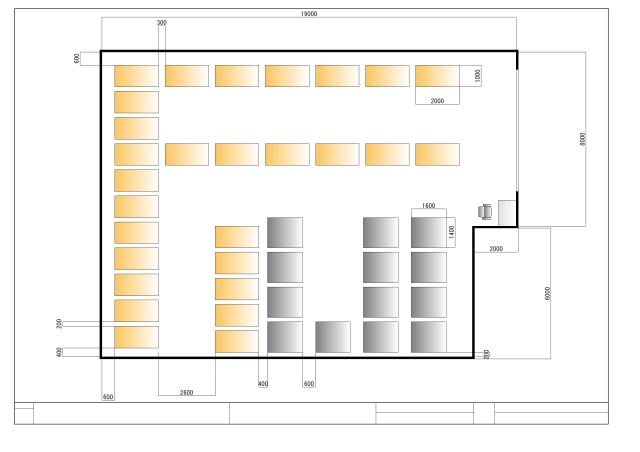

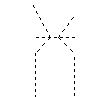

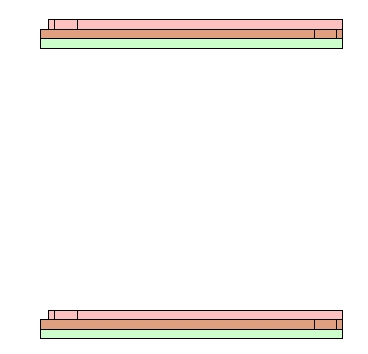

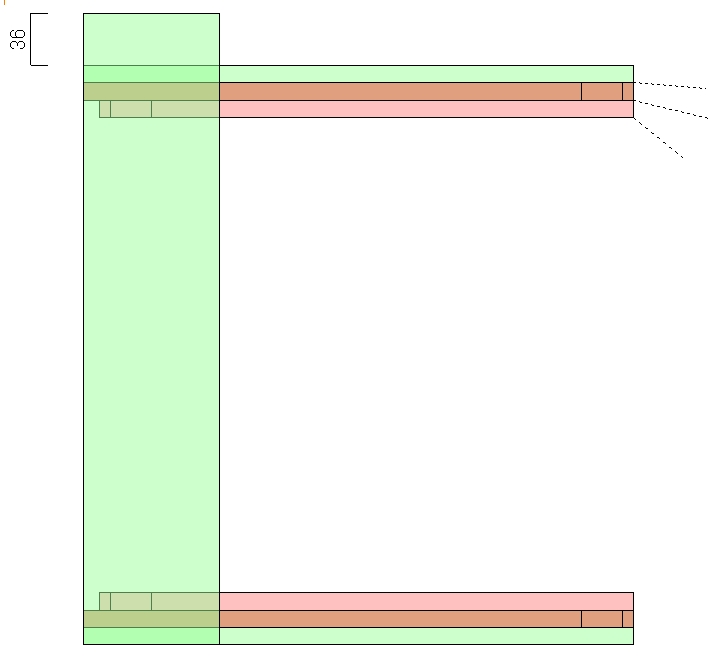

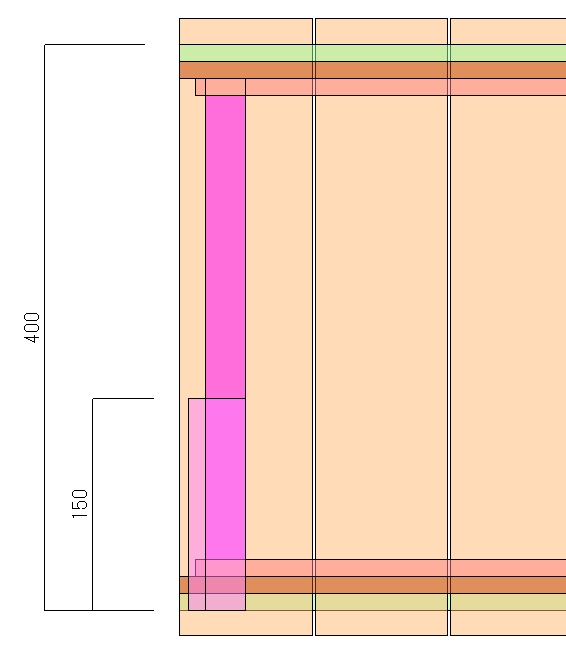

階層G1の天面にして下の3つの3D図形を範囲選択、右クリック「コピー(数値)」で選択物の高さ分シフトにして上に328mm上にコピーします。板の高さ数値は6-0に設計図があるのでそこで確認します。

下図のようになればOKです。

上は足と板が逆なので、移動して入れ替えます。補助線でガイド線引いておくと楽に入れ替えできます。3D化で確認です。

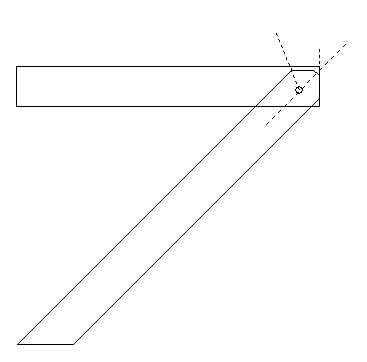

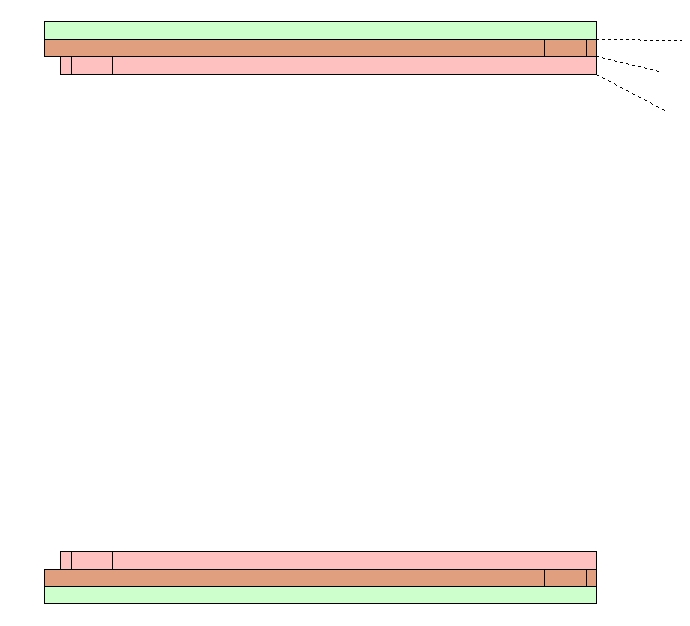

5.再び正面G0を編集にし、上の天板部分を四角形でなぞり、厚み436mmで展開します。手前位置はとりあえず0にします。

天面G1を編集にして、上のはみ出ている部分を測ります。36mmなので、18mm下に移動します。

再び正面G0にして天板をコピー、移動して残りの3箇所に配置します。3D化で確認です。

正面G0を編集、左上部分をズームして、3つある四角形の右上の厚みを328mm、あとの2つを150mmにして展開します。それぞれの図形に色をつけて区別を付けましょう。

天面G1、あるいは左側面G3で位置を見て中央にくるように移動します。方法はいくつかありますが、測定して移動距離を計算するのが一番シンプルです。Fの板(短い板)2枚は上に(400-150)/2で125mm上に移動です。

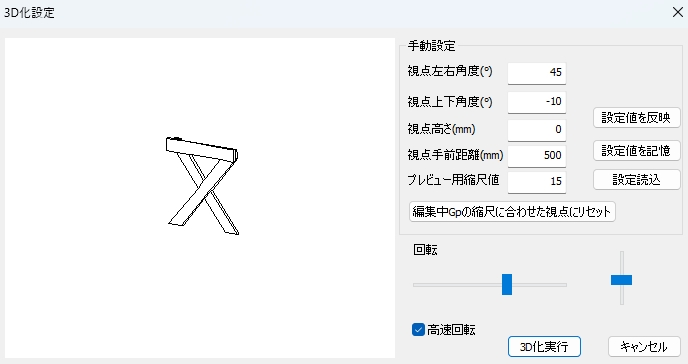

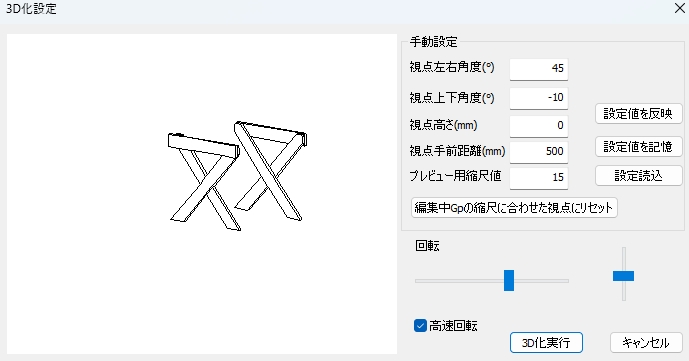

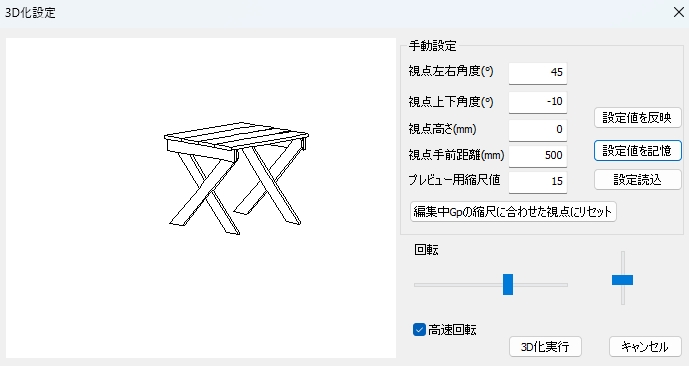

3D化で確認して出力です。何かいびつだったりズレていたら、そこの位置を正すか、消して作り替えします。3D化実行で完成です。

「3D」「3D設定」で「塗つぶしあり」にしていた場合、それぞれの図形の色で3Dが再現されます。ただし面の色は前後が変わる場合がありますので、右の図のように全体を範囲選択し、

「編集」「選択物の色。透明度変更」で一色にしてください。