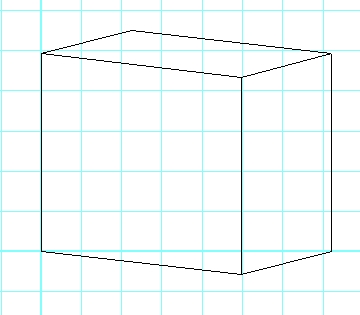

3D図形をつくってみよう

「図面プロ4」は、難しい技術や知識がなくても、平面図から立体図形を簡単に作成できる機能を搭載しています。

過去の「図面のプロ(1〜3)」のデータにも適用できます。

必要なのは図面のプロの簡単な基本操作(「図面のプロ4」の「ヘルプ」「ヘルプの起動」「基本操作編」の1-3「基本操作1」)と階層の知識です。下記の操作方法をご覧ください。

作成手順を短い動画で説明していますのでご覧ください。

どのような3D図形が作成できるか

「図面のプロ4」は直線で描かれた任意の方向の3D平行図を作成できます。設定により陰線(隠れて見えない線)の表示や面の色を表現できます。

(*陰線を別階層に出力できるので色を変えたり補助線にしたりできます)

3D-CADと違い連動していませんので、3Dの図面は自由に編集できます。また、直線でできているのでJW_CADやオートキャドなどの汎用CADに出力することができます

「他形式の保存」でJW_CAD形式に保存した図面をJW_CADで開く。

サンプルを見てみましょう

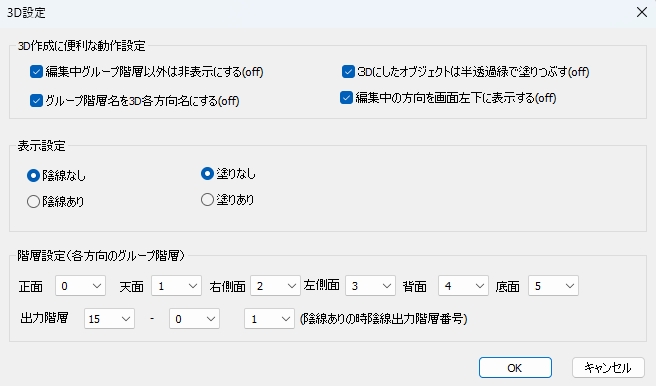

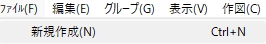

3Dのサンプルの前に3Dを見る(作成)するための簡単な設定を行います。メニュー(画面最上部)「3D」「3D-設定」(またはアイコン )を押して、「3D作成に便利な動作設定」の全てにチェックを入れます。その他はデフォルトどおりです。

)を押して、「3D作成に便利な動作設定」の全てにチェックを入れます。その他はデフォルトどおりです。

OKで終了します。この設定は最初に一回行うだけです。

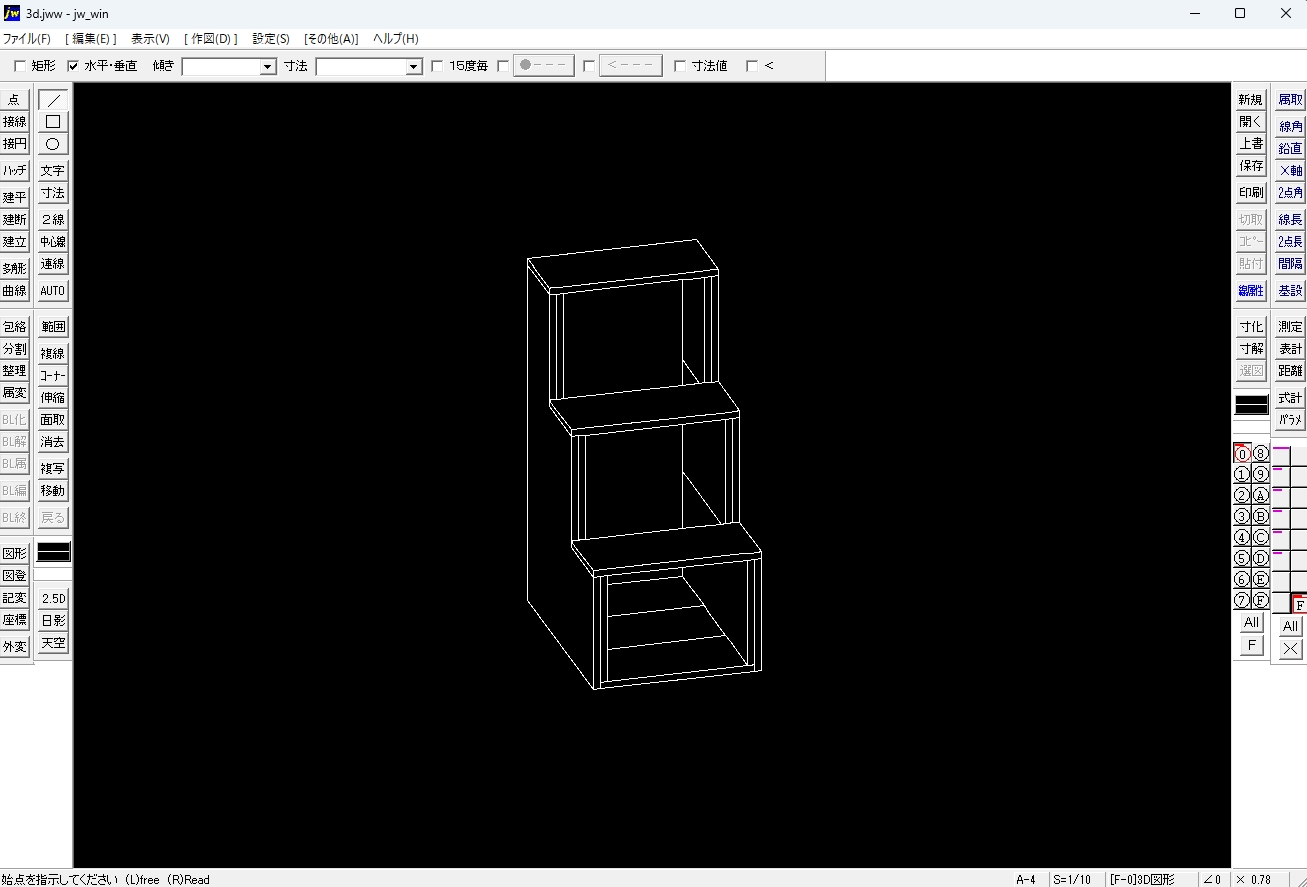

メニューの「ファイル」「サンプルファイルを開く」「日曜大工3-3D」を開きます。

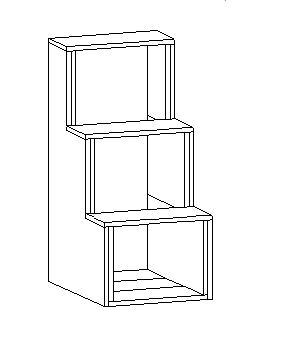

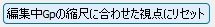

これは踏み台の平面図から3Dにした図面です。

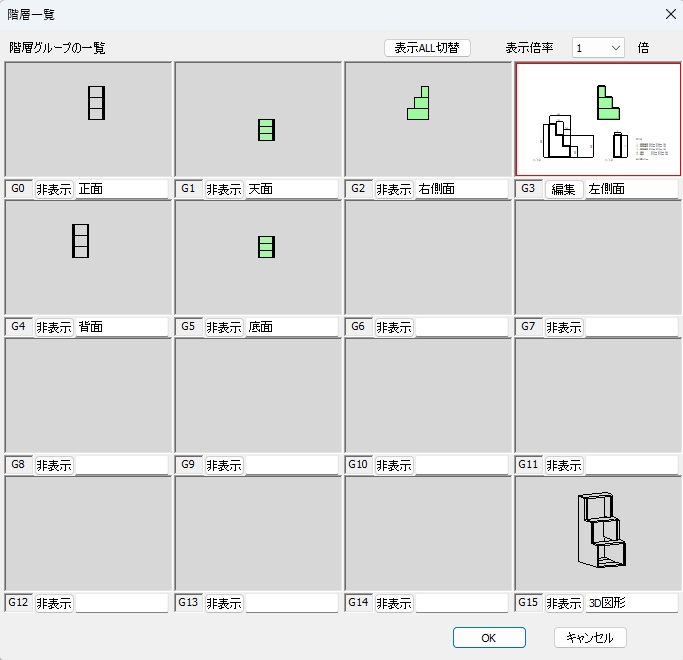

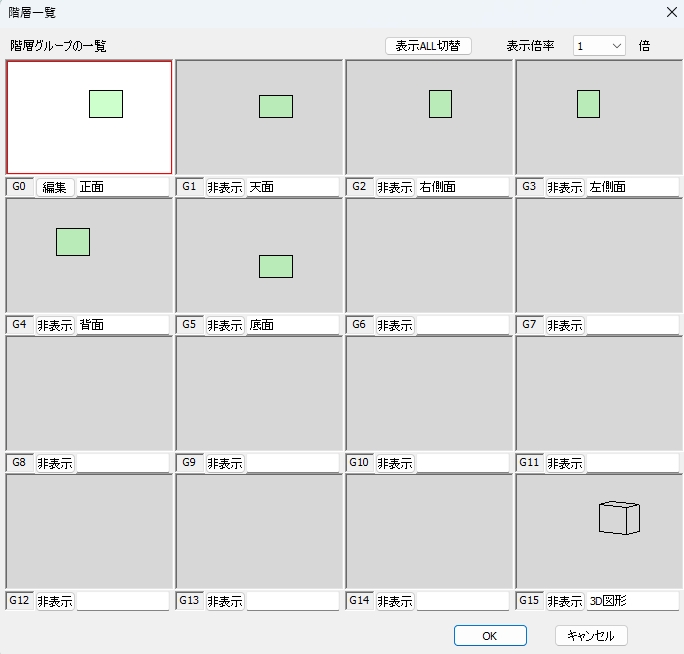

画面右の階層のGpを押して 「一覧」

「一覧」 を見てください。

を見てください。

G0に正面図、G1に天面図、G2に右側面..と各方向の平面図があり、G15に3D図があります。

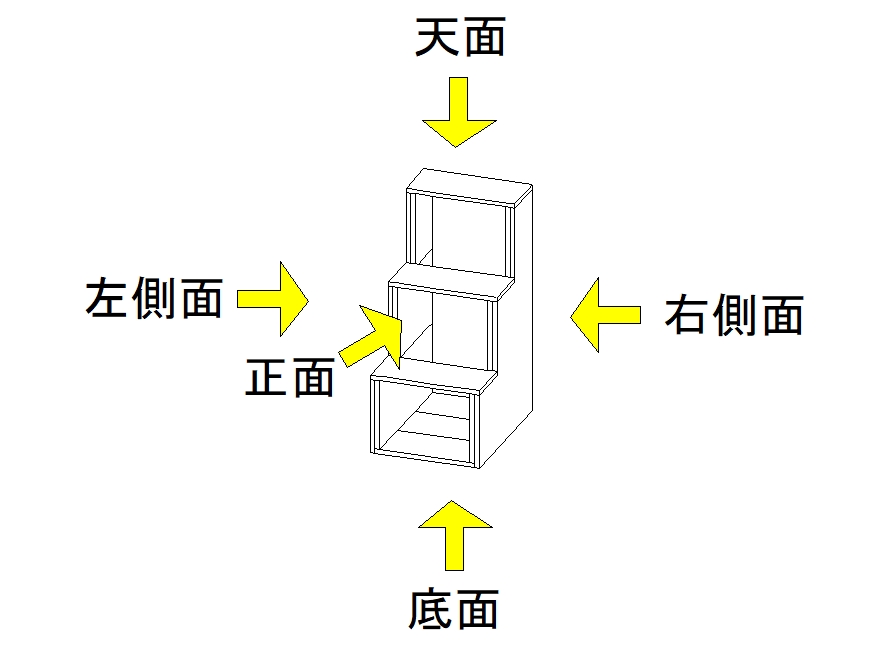

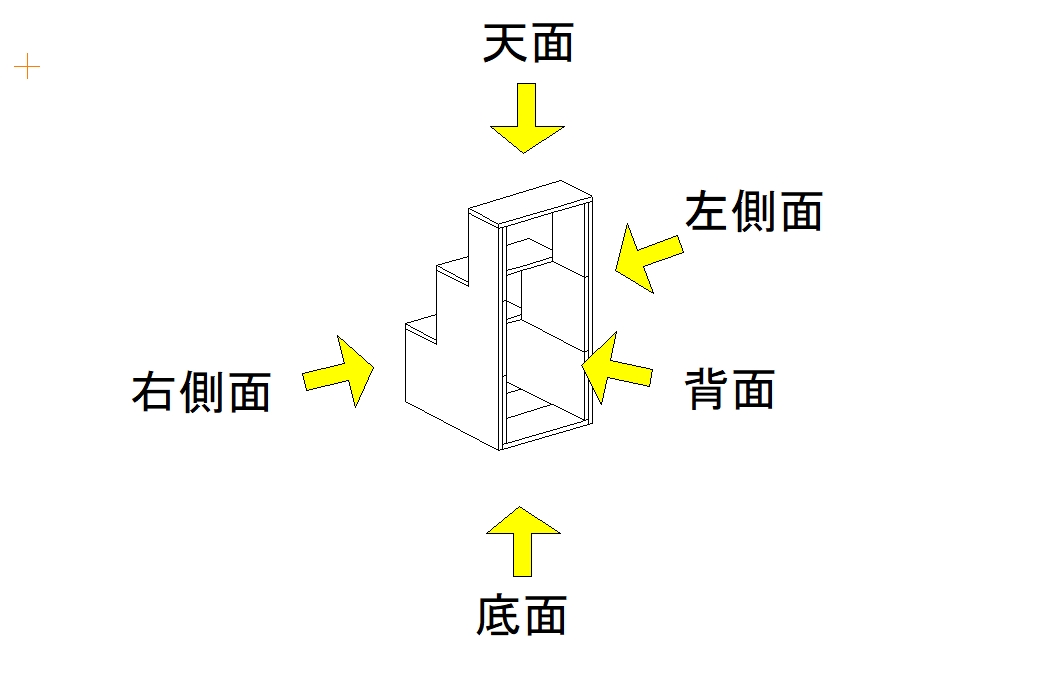

「図面のプロ4」ではグループ階層0に正面、1に天面、2に右側面、3に左側面、4に背面、5に底面と各方向に平面図があり、それから3Dを作成する仕組みです。各方向の視点は以下のとおりです。

では階層Gp15を編集にしてみましょう。

線で作成された3D図があります。

これを一旦範囲選択 (ドラッグで囲んでまとめて選択状態にする)して削除

(ドラッグで囲んでまとめて選択状態にする)して削除 してから基本ボタンの

してから基本ボタンの を押してください。

を押してください。

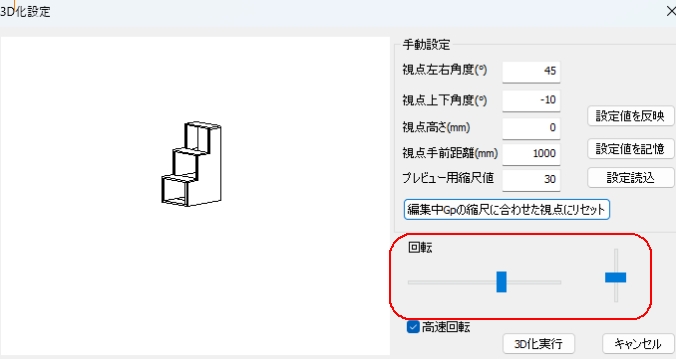

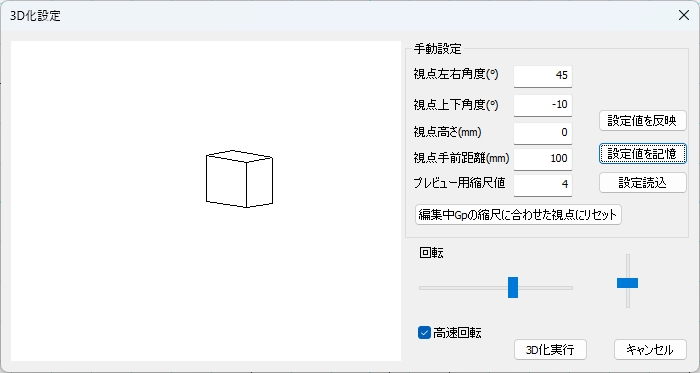

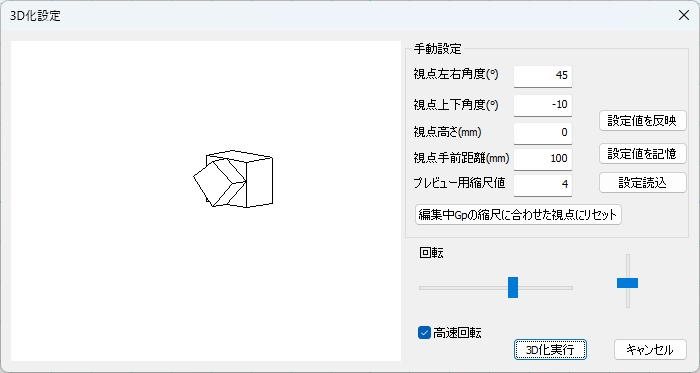

「編集中Gpの縮尺に合わせた視点にリセット」 を押して、回転のバー(赤い枠で囲ってある部分)を調整して好みの角度にしてください。

を押して、回転のバー(赤い枠で囲ってある部分)を調整して好みの角度にしてください。

「3D化作成」を押すと階層15-0に図面ができます。

(上図は斜め下からの視点の3D図)

3D図形を作ってみる

では早速3Dを作ってみます。まず準備をします。メニュー(画面最上部)「ファイル」「新規作成」 を押します。

次は「サンプルを見てみましょう」で設定していればしなくていいですが、同じくメニューから「3D」「3D-設定」(またはアイコン

を押します。

次は「サンプルを見てみましょう」で設定していればしなくていいですが、同じくメニューから「3D」「3D-設定」(またはアイコン )を押して、「3D作成に便利な動作設定」の全てにチェックを入れます。その他はデフォルトどおりです。ここでは階層15-0

に3Dが出来るとだけわかればいいです。

)を押して、「3D作成に便利な動作設定」の全てにチェックを入れます。その他はデフォルトどおりです。ここでは階層15-0

に3Dが出来るとだけわかればいいです。

OKで終了します

画面右の階層のGpを押して 編集階層を0-0

編集階層を0-0 、画面左上の縮尺を1/1

、画面左上の縮尺を1/1

に(全ての階層の縮尺を変えるにチェックを入れます)。

に(全ての階層の縮尺を変えるにチェックを入れます)。

「ツール」「グリッド間隔の設定」 で間隔を10mm

で間隔を10mm 、グリッドが表示してなかったら「表示」「グリッドの表示」

、グリッドが表示してなかったら「表示」「グリッドの表示」 で表示しましょう。

で表示しましょう。

画面左中のグリッド吸着はONにします。

準備が整いましたら作図開始です。

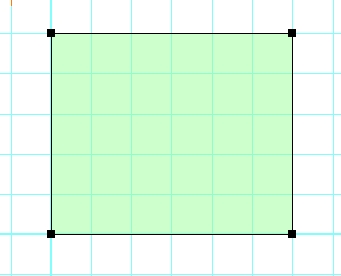

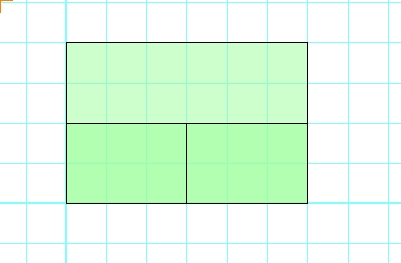

「作図」「四角形」 で画面の中心が縦横0の座標位置になります。そこから横60mm、縦50mmの四角形を描きます。

で画面の中心が縦横0の座標位置になります。そこから横60mm、縦50mmの四角形を描きます。

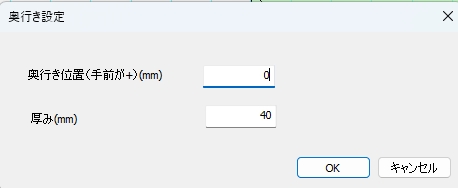

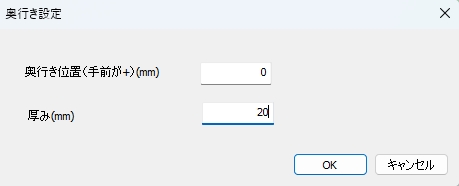

基本ボタン3D展開 を押すと「選択物を正面にして・・」とメッセージが出ますのでOKを押して、奥行き設定の厚み40mmにします。

を押すと「選択物を正面にして・・」とメッセージが出ますのでOKを押して、奥行き設定の厚み40mmにします。

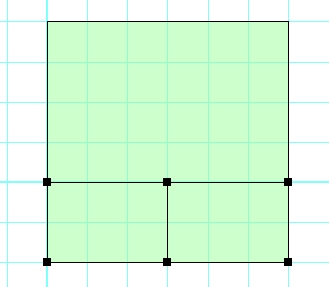

3D展開すると、今作った正面から立方体のように各方向に平面を作成します。3D展開した図形は薄い緑になります。

基本ボタン3D作成 でプレビューしてみます。

でプレビューしてみます。

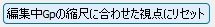

縮尺を変えたので正しくプレビューがでていなかったら「編集中Gpの縮尺に合わせた視点にリセット」 を押してください。

を押してください。

回転バーで向きで位置を決めて「3D化作成」を押します。

グループ階層15-0 が編集階層に切り替わって出来上がりが確認できます。作成はこの繰り返しです。

が編集階層に切り替わって出来上がりが確認できます。作成はこの繰り返しです。

作図終了する場合はここで終わりですが、続けて作図する場合は出力した15-0を削除する必要があります。

選択 でドラッグして囲んで選択状態にします。削除

でドラッグして囲んで選択状態にします。削除 してください。

してください。

階層グループの「一覧」 を開いて各方向に図形ができているのを確認して、再び正面の0を編集階層にします。

を開いて各方向に図形ができているのを確認して、再び正面の0を編集階層にします。

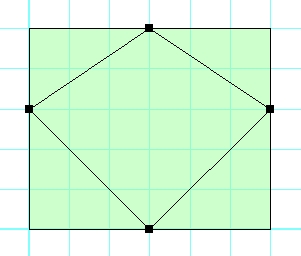

次に「作図」「多角形」 でひし形を描いてください。

でひし形を描いてください。

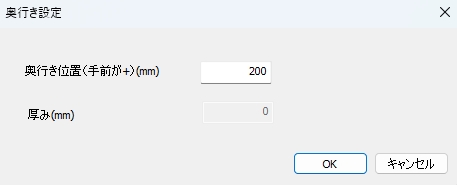

3D展開 で奥行き位置0mm、厚み20mmにしてみてください。

で奥行き位置0mm、厚み20mmにしてみてください。

奥行き位置は厚み分20mmにすれば移動しなくていいのですが、次の移動練習のため0にします。

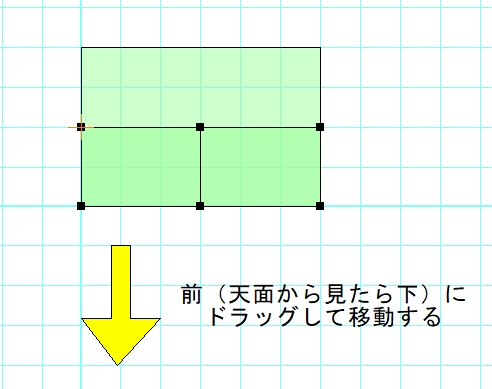

グループ階層編集を1-0の天面にします 。

。

ひし形の部分が四角体の中にくぼんでるのがわかります(厚み40mmの中にひし形の部分が入り込んでいる)。

ひし形部分の四角形2つを選択 で範囲選択して(同じ立体の同一方向に複数の面がある場合は単一の選択でも可能ですが、作業がわかりやすいようまとめて選択して移動やコピーを行います)マウスドラッグで前にずらして位置を合わせます。

で範囲選択して(同じ立体の同一方向に複数の面がある場合は単一の選択でも可能ですが、作業がわかりやすいようまとめて選択して移動やコピーを行います)マウスドラッグで前にずらして位置を合わせます。

3D作成 を押します。

を押します。

四角体の表面にひし形の立体がくっついています。

階層の「一覧」と合わせて確認しながら作成していきます。

どの方向からでも平面図を削除するとその立体が消えます。編集階層を0の正面 にしてひし形を選択して削除して下さい。

にしてひし形を選択して削除して下さい。 で確認すると元の立方体に戻ってるのがわかります。

で確認すると元の立方体に戻ってるのがわかります。

「移動」や「コピー」、囲った範囲の複写や左右反転などの2D作成の従来コマンドを使用しても各方向に展開した図形も移動するようになっています。

図形を色々足してみて自由に3D化してみてください。

ここで作ったものは「ファイル」「サンプルファイルを開く」に「3D図形をつくってみよう」があります。

3D図形を作ってみる〜練習編〜

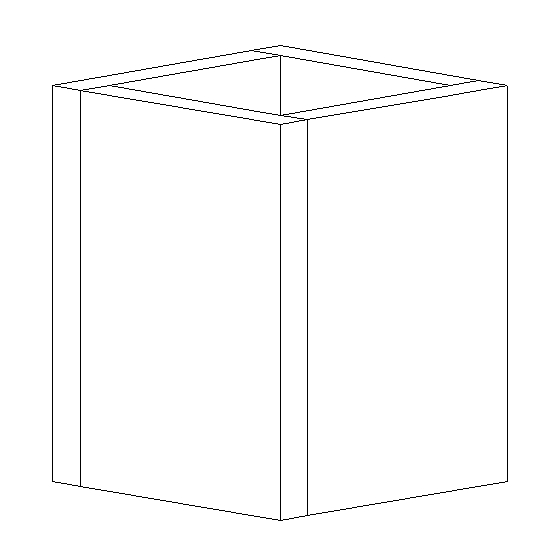

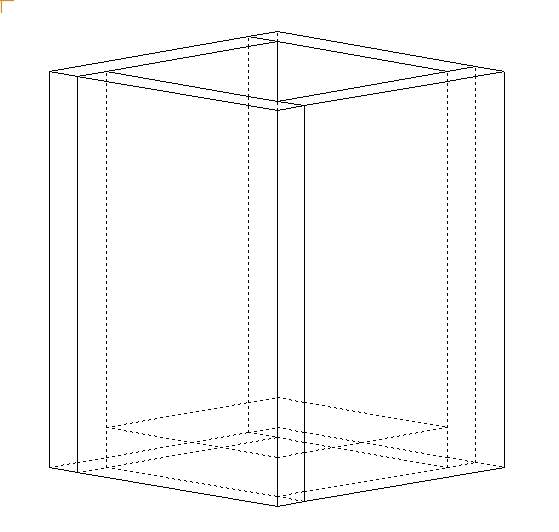

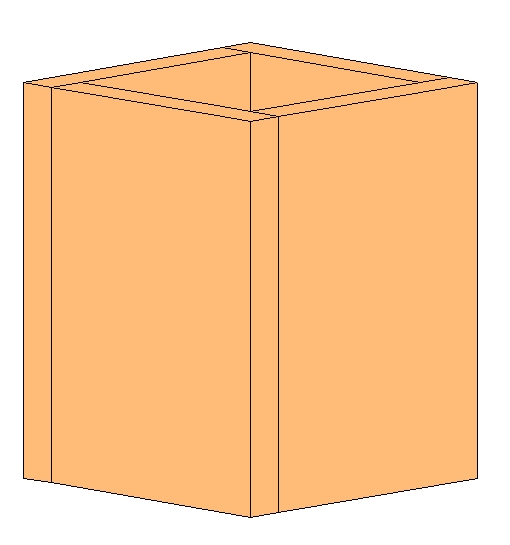

ペン立てを作成していきます。実際に作る時の流れになります。

別タブで開きます。下記をクリックして下さい。

ペン立てを作る、3D練習編

3Dの詳細

今まで説明してきました、3D化作成画面や設定の詳細の説明です。

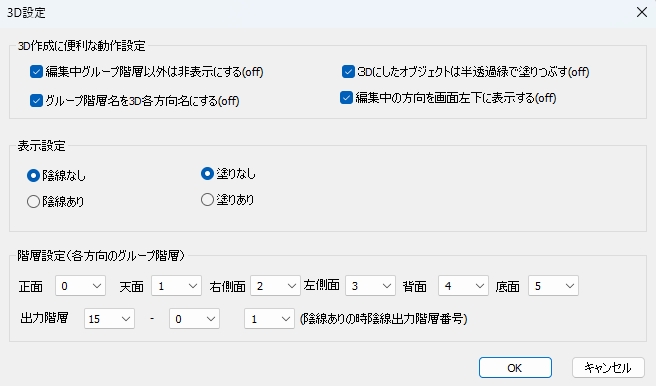

3D設定

「3D」「3D-設定」

3D作成に便利な動作設定

これは練習で行ったように全てチェックを入れておけば今後3Dを作成するのに便利です。

- 編集グループ階層以外は非表示にする・・・編集を切り替えると他のグループは非表示になります。各方向を表示するのに便利です。グループ階層のみです。

- 3Dにしたオブジェクトは半透過緑にする・・・3Dにした図形は他の方向と連動しているので区別します。

- グループ階層名を3D各方向にする・・・0が正面、1が天面など、「一覧」にした時にわかりやすくなります。

- 編集中の方向を画面左下に表示する・・・現在の編集階層がどの方向かを左下に表示します。

作成する3D図形に応じて設定を変えます。陰線を階層15-1に出力して色や線種を変える。非表示にするなどで使い分けしてください。

3D要素の図形が作成されていればいつでも切り替えて出力しなおせます。

- 陰線あり・・面で隠れた線を出力します。

- 塗りあり・・面を色で塗ります。デフォルトは薄緑ですが、プロパティや色変更で色や透明度の変更ができます。どの方向の色を変えてもその図形は全てその色になります。

各方向の階層グループを設定します。デフォルトでは0:正面、1:天面、2:右側面、3:左側面、4:背面、5:底面、15-0:3D、15-1:陰線です。

階層番号はどの番号でもそのグループ階層の向きになります。特にこだわりがない場合(例えば2D図面はGp0で作ると決めている等)以外はデフォルトのままでいいです。

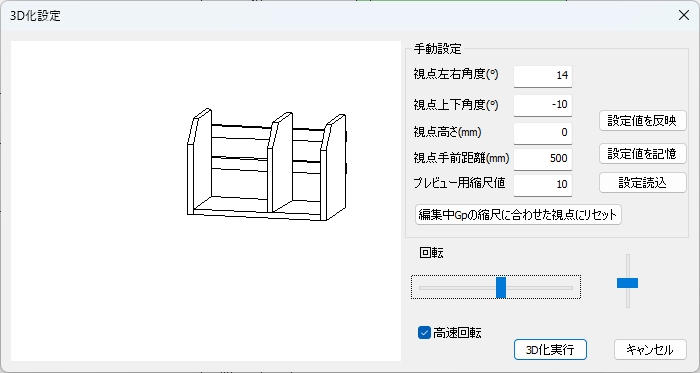

3D化

「3D」「3D-図形作成」

- 視点左右角度・・・中心から横方向に回転します。回転の横バーと連動しています。

- 視点上下角度・・・中心から縦方向に回転します。回転の縦バーと連動しています。

- 視点高さ・・・視点を上側に移動します(通常入力で使用しません)。

- 視点手前距離・・・視点の位置中心から手前にどれだけ離れているか設定します(通常入力で使用しません)。

- プレビュー用縮尺値・・・プレビューが小さくて見づらい時に値を小さくします。

- 設定値を反映・・・上記の値を反映させます。

- 設定値を記憶・・・値を記憶させます。通常使う角度などの設定値があれば記憶しておきます。

- 記憶した設定読込・・・記憶させた設定値を読み込みます。

- 編集Gpの縮尺に合わせた視線にリセット・・・現在の縮尺でのデフォルト位置にします。

高速回転・・・複雑な図形の場合に処理が遅くなるので、チェックで回転中はワイヤーフレームで表示して高速になります。

3Dを出力する向き等を設定します。出来上がりのプレビュー用にも使用します。

入力値は、決まった角度にしたい、プレビューを大きく(小さく)したい以外は意識する必要はございません。

縮尺を変えたときだけ「編集Gpの縮尺に合わせた視線にリセット」を押して、「設定値を記憶」としておけば回転角度は次に開いた時もその角度になります。

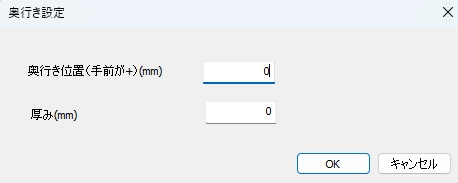

選択図形から全方向自動作成

「3D」「3D-選択図形から全方向自動作成」

- 奥行き位置・・・各方向の0の位置から手前に何mmの位置にあるかを設定します。

- 厚み・・・オブジェクトの厚みを設定ます。主に木などの厚みになります。

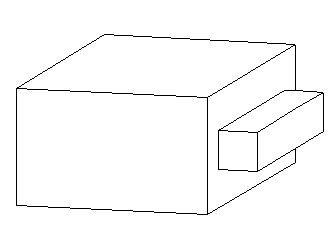

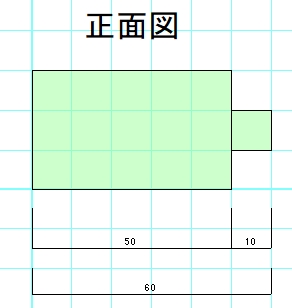

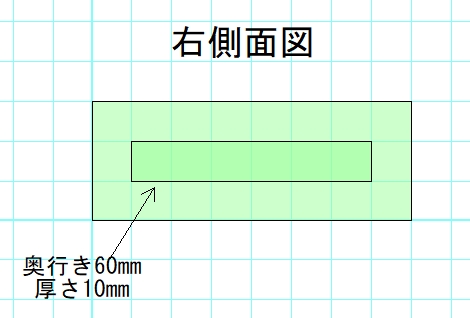

例えば下記のような図だと、出っ張り部分が正面図から見て右端が60mm、右側面図からだと奥行き60mmとなります。

選択図形の奥行き変更

選択から右クリック「3D-選択図形の奥行き変更」

- 奥行き位置・・・各方向の0の位置から手前に何mmの位置かを設定します。

選択図形を2Dに戻す

選択から右クリック「3D-選択図形を2Dに戻す」

選択した3D図形を元の2Dの「多角形(四角形)」に戻します。また、同じ図形のそれぞれの方向の面は削除されます。

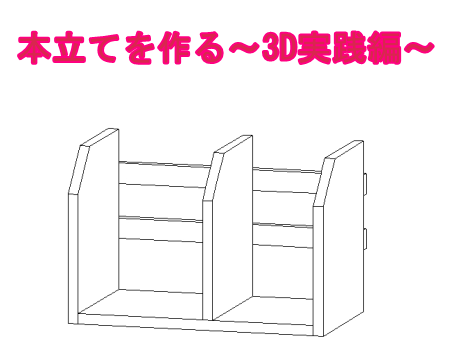

3D図形を作ってみる〜実践編1〜

動画で説明していた本立てを作成していきます。中の仕切りも追加で作成します。実際に作る時の流れになります。

別タブで開きます。下記をクリックして下さい。

本立てを作る、3D実践編1

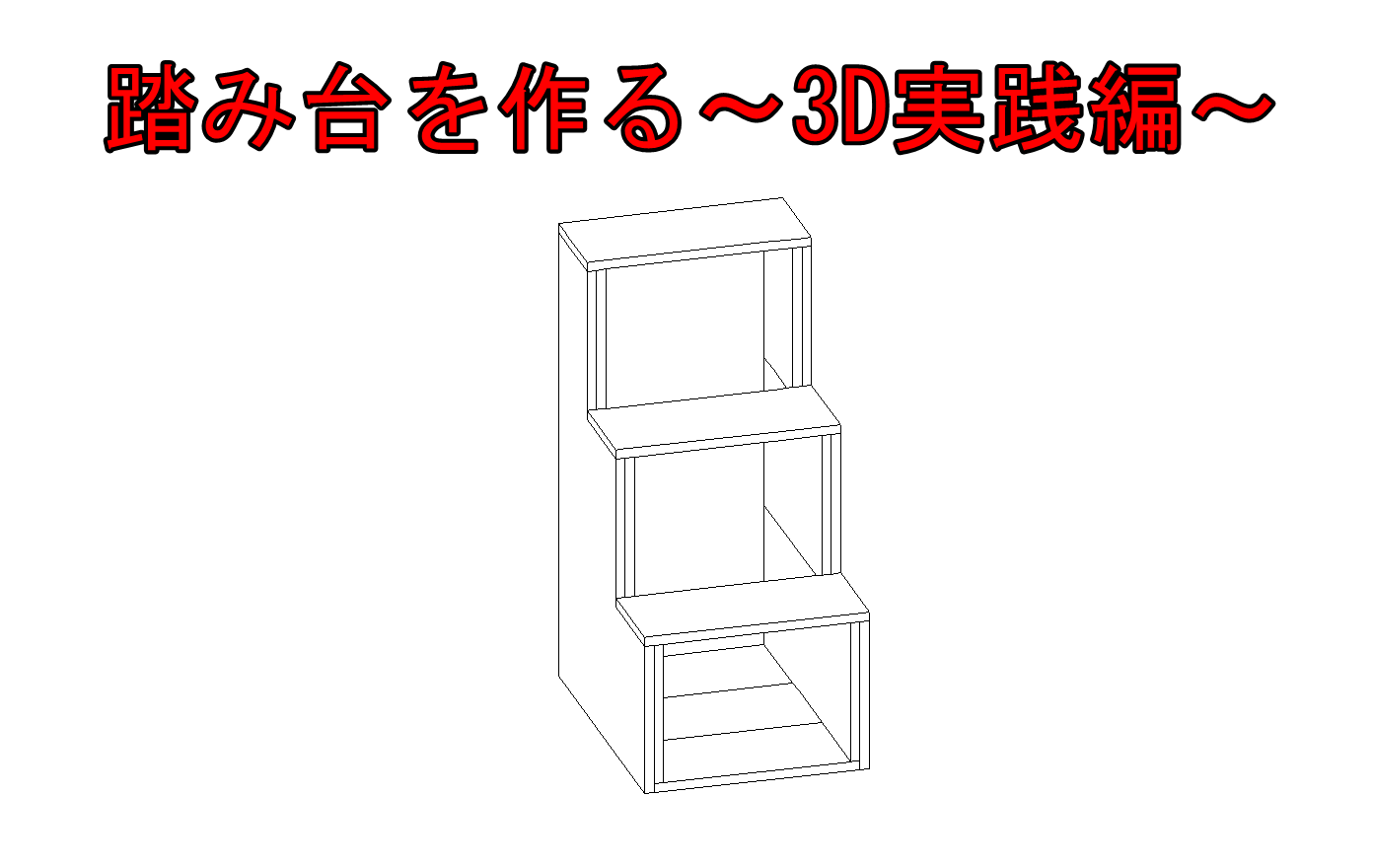

3D図形を作ってみる〜実践編2〜

サンプルファイル「日曜大工3-3D」の踏み台を作成していきます。

別タブで開きます。下記をクリックして下さい。

踏み台を作る、3D実践編2

3D図形を作ってみる〜実践編3〜

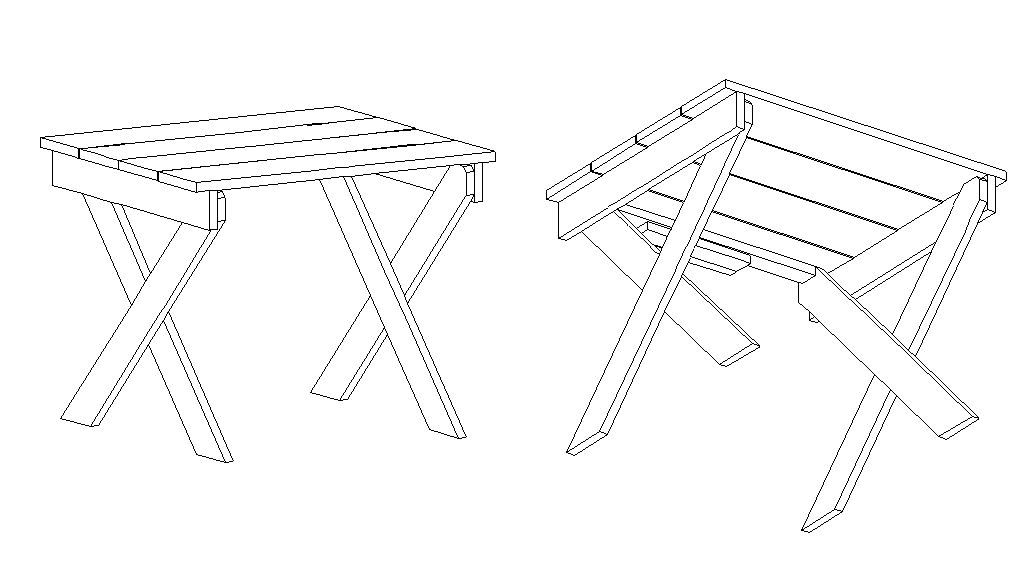

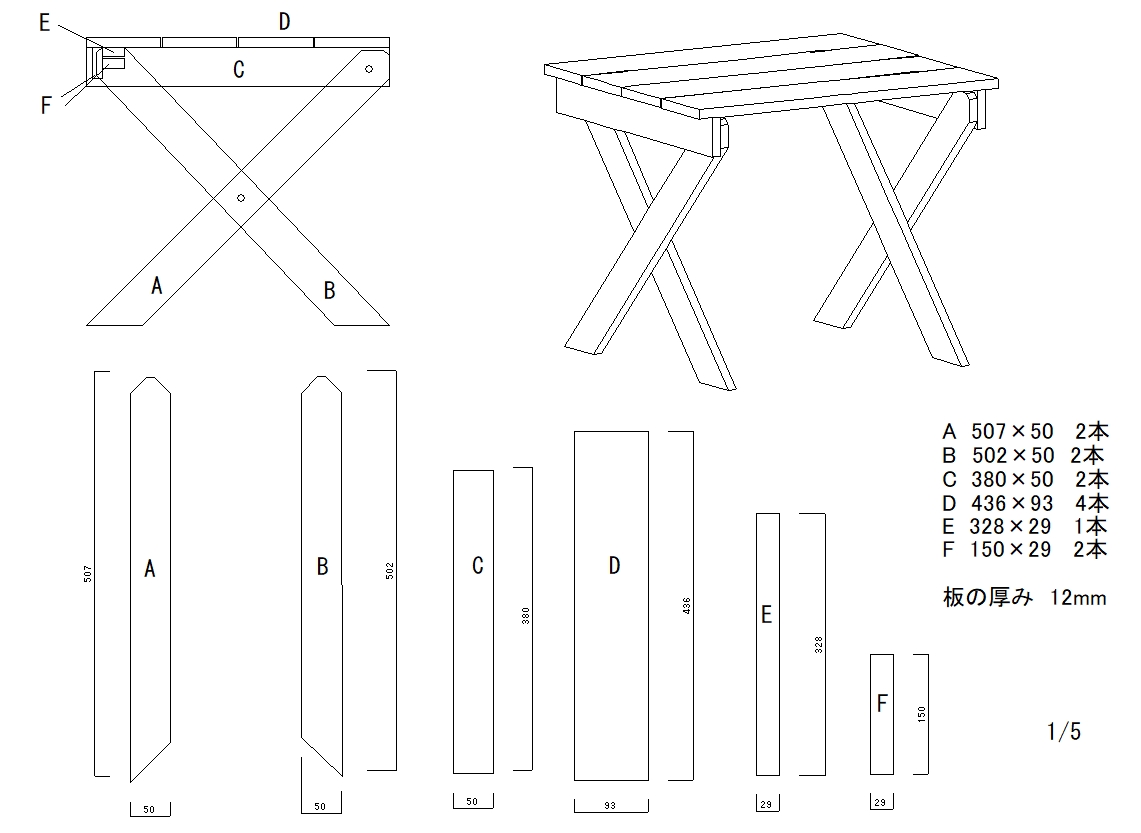

サンプルファイル「日曜大工4-3D」の屋外テーブルを作成していきます。

別タブで開きます。下記をクリックして下さい。

屋外テーブルを作る、3D実践編3

3D図形作成の仕様・注意点

仕様

- 3D図形の移動(マウス、数値)、コピー、コピー(数値)、*伸縮、*回転、囲った内容の「移動、複写、*左右上下反転回転、*伸縮」、図面中心点移動、*変形の反転移動 *選択物をコピー用ファイルに保存に対応しています。

対応していないのは「グループ化」「図面合成」です。

(*のあるものは多角形のある方向から行う操作のみです(四角形で展開している場合はどの方向でもできます)) - 斜めや同方向の面が複数表示されている方向で移動やコピーする場合、単一の選択でも複数まとめて範囲選択でも可能です。作業がわかりやすいよう複数選択で作業するのをお勧めします。

- 3D展開していない多角形は3Dに影響しませんので、同一ファイル内に設計図等2Dでの作図ができます。

- 色・透明度をプロパティで個別に変更できます。また重なっている部分の「レイヤー内最上層(最下層)へ移動」をしても3D化には影響しませんので、一番奥のものを不透明度100にして最下層にして作業しやすくする等できます。

- 2D作図同様にグリッド吸着を使用すると作図がスムーズになります。

注意点

- 伸縮回転がONのまま移動させると、同方向に複数の面がある場合は誤動作するので、使用する時以外は常にOFF

にしてください。

にしてください。

- 「塗りあり」で3D表示すると、図面によって面の前後関係が違って正しく表示されないことがあります。部分確認に使用し、3D出力後に色を付けたい場合は単一の色に色変更をしてください。